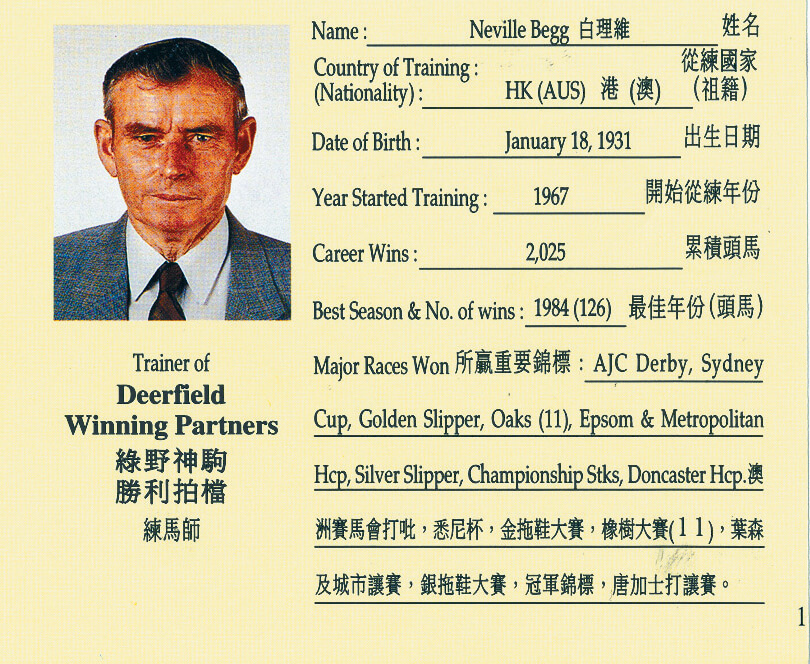

「一頭の名馬が全てを変える」矢作調教師の師匠、ネヴィル・ベッグ調教師が語る“私の競馬人生”

御年94歳。元調教師、ネヴィル・ベッグ氏の競馬人生は生涯現役だ。生い立ち、エマンシペーション、香港時代、そして世界に羽ばたいた愛弟子・矢作師。名伯楽が自身の競馬人生をIdol Horseに語った。

ネヴィル・ベッグ元調教師は、シドニー東部の静かで緑豊かな一角にある高層マンションの部屋に座り、センテニアルパークの向こうに見えるランドウィック競馬場の波打つイチジクの並木と、未来的な外装に陽光がきらめくアリアンツスタジアムを眺めている。

北向きの窓の先にはシドニー・ヘッズ(シドニー湾入り口の岬)がある。蒸気船が、彼の少年時代を過ごした厳しい空気の北の街、ニューカッスルから馬を運び入れた“門”だ。部屋の隅には小さなホワイトfボードがあり、所有する繁殖牝馬の名が、1頭ずつ磁石のピースに書かれて並んでいる。

御年94歳。競馬とともに生きた生涯のなかで、ベッグは歴史の証人となってきた。そして、その物語はまだ終わってはいない。

毎朝、彼は同じテーブルに座り、レース記録を追う。結果、血統、牝系。本人の言葉を借りれば「毎レース、毎日」だ。ホワイトボードは懐古ではない。今も使う実務の道具で、老練のベッグは今も目的を持って、そのピースを動かしている。

「まだデビュー前の馬が何頭かいる限り、希望は残ります」と彼は言う。

ベッグの生涯にはいくつもの局面がある。戦時下のニューカッスルの少年時代、トッドマンの時代に厩舎主任を務めた日々、T.J.スミス調教師やバート・カミングス調教師と正面から渡り合ったランドウィックの調教師時代、香港での6年、そして世界へ響いた指導者としての縁。

いまは晩年、生産者としての再出発の時期だ。

そして、そのほとんどの前に、彼の世界を大きく押し上げた一頭の牝馬がいた。エマンシペーションだ。

ベッグが手掛けたエマンシペーションは、ブラックキャビアやウィンクスよりもずっと前から『史上最高の名牝』という称号を授けられていた。頑固で、気性が激しく、厩舎では破壊的だが、競馬場では誰にも止められない。G1・6勝を含む、通算19勝を挙げた名牝だった。

会話の途中で、電話が鳴った。メルボルンで厩舎を営む息子、グラハム・ベッグ調教師からだ。

彼が調教している馬の近況を伝える電話で、その馬は父が生産した馬でもある。ベッグは頷きながら聞き、言葉は少ない。しかし選び抜かれた言い回しは、何十年という時間の権威を帯びて響く。電話を切ったあと、ベッグは息子について語った。

「彼(グラハム)は本当に、本当によくやっています。エマンシペーションの現役時代を通じて身近に付き添い、州外への遠征にも連れて行って、見事に務め上げました。壁にもぶつかりましたが、いまは良い厩舎を築いています」

グラハム師はかつて、エマンシペーションを「想像しうる限り最悪の気性」と表現したことがある。父 もまた、その見方を否定しない。

エマンシペーションの燃えさかるような気性。ベッグは、その気性が血統に由来すると、ずっと疑っている。「いわゆるインブリードというまでではありませんでしたが」と彼は切り出す。

「スターキングダムのクロスが2本入っていたんです。もしかしたら、それが気性には逆向きに働いたのかもしれません」

原因が何であれ、結果は明白だった。「蹴るし、噛むし、厩舎を粉々に壊していきました。でも、すばらしい競走馬でしたよ」とベッグは笑う。

ベッグにとって、ひとつの真理は変わらない。良い馬を持つ力だ。

「厩舎に一頭良い馬が入れば、厩舎全体が元気になるんです」と彼は言う。「人が応え、馬が応える。いい馬がいれば、何もかもが前向きになります。いなくなると、寂しくなるものですよ」

調教師時代のベッグは牝馬の名手として知られるようになり、各州でオークスを10勝している。「運良く、牝馬を仕上げる調教師として少し知られるようになりました」と彼は言う。だが真実はもっと単純で、彼はすべての馬に、時間と、忍耐と、信頼を注いできた。

そういう馬づくりは、どこからともなく生まれるわけではない。ベッグの物語は、1931年にニューカッスルで、製鉄所の労働者の家庭に生まれたところから始まる。父はウィッカムのナットとボルトの工場で働き、ネヴィル少年は12歳から週末にそこで働いた。

「袋の重さを量って、口を縫って、機械も動かせました。本当に厳しい時代でした。ウサギ売りが回ってきて、一羽6ペンスで売る。物干し竿売りも回ってくる。汲み取り屋が荷車で来る。人は生計を立てるためにブラックベリーを摘んでいた」

「うちの通りには車が一台しかなくて。ほかの人たちは馬か、自転車でした」

家はお湯が出なかった。風呂に入りたければ、銅釜いっぱいに湯を沸かし、それを浴室まで運ぶ。母は灯油缶でシーツを洗い、水のなかへ押し沈めながら洗濯した。洗濯機はない。厳しい暮らしだったが、ニューカッスルは“出世する人間”を育てる街だった。

戦争は、この街の輪郭そのものだった。製鉄所があり、日本の潜水艦の標的にもなった。「開戦を告げられたとき、祖母は泣いていました」とベッグは振り返る。

「祖母は第一次世界大戦を生き延びていて、それが何を意味するか分かっていたんです。母は裏庭に自分で防空壕を掘りました。土で覆って、サイレンが鳴ると地下のベンチに座っていました」

街は、工業地帯に囲まれ、そして大恐慌の影響が長引くなかで、“失業者キャンプ”も生まれた。工場のすぐ隣に寄り添うように建つ、掘っ立て小屋の集落だ。

「ガスとコークスの工場です。男たちは毎晩、喉にヒ素を詰め込んだみたいな状態で帰ってきて、それを流すためにパイント単位で牛乳を飲むんです。本当にきつい仕事でした」

それでも、その近所からは“勝者”が生まれた。ラグビーリーグの『リトルマスター』ことクライブ・チャーチル氏は角を曲がったところで育った。名高い神経科医、ビリー・バーク氏も同じ通りに住んでいた。運命のいたずらと言うべき、そのバーク氏は後に、脳腫瘍と診断されたベッグの義理の息子、ウェイン・ハリスも診ている。

サンズ兄弟もいた。デイヴ・サンズ氏はボクシングのレジェンドで、彼らは数ブロック先のボーモント通りのジムでトレーニングしていた。「子どもの頃に行ってました。サウナみたいな汗部屋に入って、グローブをはめてね」とベッグは言う。

14歳になる頃には、道を挟んだブロードメドウ競馬場(ニューカッスル競馬場)で調教を手伝っていた。当然ながら、仕事は過酷だった。

「ある調教師が、カップ戦に出す馬を3頭連れてきたことがありましてね。馬は船で来ました。私はポニーで埠頭まで迎えに行って、厩舎まで引いて帰りましたよ」

15歳になったとき、南へと出る時期が来た。「学校を出たら、すぐにシドニーへ行きました。何かを成し遂げるには、大都会に出ないといけなかった。あの頃のニューカッスルは、あまり活気がなかったんです」

1945年、15歳のベッグは、モーリス・マッカーテン調教師のランドウィックの厩舎へ、予告もなく飛び込んだ。「まさか来るとはなんて思ってなかったそうですよ」とベッグは振り返る。

「まず、寝床から探さないといけなかった。でも22年間いました。あれが人生の中で、唯一の“職”でした。全部やらないといけない。厩舎掃除、鞍付け、ランドウィックまで馬を歩かせて連れていく。週給10シリングで、隔週日曜に半日休み。あの期間で、休みは結婚した時の一週間だけだったと思います」

マッカーテン厩舎は、名馬の梁山泊だった。1957年、トッドマンがゴールデンスリッパーの初代勝ち馬となったとき、ベッグは厩舎主任として携わっていた。トッドマンはいまも史上最高の2歳馬だと呼ぶ人が多い。ベッグはデルタ、ウェノナガール、ノーホームも扱った。すべてを正しくやること、そしてそれを自分の手でやり切ることを学んだ。

「すべての出走馬に鞍を付けました。レースに3、4頭出すこともあるけど、全部です。何もかもがこれで合っているのか、確かめたかったんです」

マッカーテン調教師は卓越していたが、扱いづらい人柄でもあった。やがてベッグは1967年に独立し、一人前の調教師として独り立ちする。厩舎の初出走は勝利だった。

ほどなくしてベッグは、シドニーでT.J.スミス師に対抗しうる筆頭の存在となる。元祖『巨大厩舎』、タロックロッジに対して頭数では圧倒的不利だったが、それでも食らいついた。

結局、スミス師の厩舎が32年にわたって築いた驚異的な一強体制のなかで、ベッグはリーディング争いで2位に終わった年が9回ある。

「トミー(スミス師)は一度こう言いました。『ネヴィルはいい調教師だ。でも、オーナーを調教できない』って。あの人はオーナーを上手く転がした。私はしなかった。世間知らずだったんでしょうね」

後に、バート・カミングス師がカップを追いかけ、アデレードとメルボルンからやって来た。レス・ブリッジ調教師、ブライアン・メイフィールドスミス調教師、そしてローズヒル勢の躍進も混ざり合う。

「ある年なんか、ローズヒルに厩舎を構える調教師たちが何もかも勝っていた。こっちは勝ち星を一つ取るのに必死でした。でも、いつの間にかみんな消えていったんです」

ベッグ師のバラムルロッジ厩舎は、上質な若い牝馬とタフな古馬牝馬の代名詞になった。ノーベンバーレインやダークエクリプスもスターだった。一方で、後の種牡馬もここから育っていった。堅実なステイヤーのヴェローゾや、エプソムハンデキャップを逃げ切ったダルマシアをはじめ、重賞級勝ち馬はずらりと並ぶ。

それでも彼を決定づけたのは、エマンシペーションだった。「この馬が厩舎を去ったとき、やっぱり堪えましたね。寂しくなるものですよ」とベッグは振り返る。

ランドウィックのベッグ厩舎から巣立っていった若いホースマンのなかには、後に世界の競馬を変えることになる日本人もいた。調教師の矢作芳人だ。

「いやあ、あれ以上ないくらい素晴らしい男でした」とベッグは回想する。

「どういう経緯で来たのかは分からないけど、ヨシ(矢作芳人師)はしばらくうちの厩舎にいました。実は、うちの長女と仲良かったんじゃないかな。セリの会場とかで、その後も何度か会いましたよ。ヨシは英語が上手いんです」

かつてシドニーで馬房掃除をしていた若き日本人ホースマンは、いまや世界的な存在となった。コックスプレート、BCクラシック、ジャパンカップを制覇した名トレーナーだ。

「すごいですよ。向こうで持てる馬の頭数を考えると、あの結果はとんでもない。オーストラリアやイギリスみたいに、300頭とか在厩してるわけじゃないんです。ああいうレースを次々に勝っているのを見たときは信じられなかった。本当に信じられない」

ベッグのもとに“ヨシ”がいたのは約6か月。家で一緒に夕食を囲むには十分な時間だった。「彼は最初から恵まれていたわけじゃありません」と話すベッグの口ぶりからは、矢作師への敬意が現れている。

「彼はそこから這い上がってきた男なんです」

1989年、2,000勝以上を挙げたのち、ベッグはランドウィックから拠点を移し、香港へと渡った。当時、58歳での決断だった。妻イヴォンヌとともに海外へ出たのはそれが初めてで、6人の子どもたちから離れて暮らすのも初めてだった。

九龍城の上をかすめる啓徳空港への“肝を冷やすような降下”が、彼らを別世界へ迎え入れた。

「レースコースガーデンズの空っぽの部屋を提供されました。家具を買って、請求書を送ったら、向こうが払ってくれました。シドニーの厩舎は急いで閉めないといけませんでした。グラハムが半分、ビリー・ミッチェル調教師がもう半分を引き継ぎました」

香港競馬での初年度は、騎手を連れていくことを認められなかった。

「ミック・ディットマン騎手を連れていきたかったけど、結論は却下。その後、ロバート・トンプソン騎手を雇い入れました。素晴らしい騎手だったけど、現地の人たちの受けは、あまりよくなかった。オーストラリアの田舎育ちっぽすぎるって」

「それからダレン・ガウチ騎手です。ダレンは抜群でしたね。仕事がしやすい、最高の青年でした」

彼が何より驚いたのは、香港競馬の厩舎での権力構造の違いだった。

「鍵は助手(アシスタントトレーナー)でした。いちばん重要な存在です。馬主は直接ではなく、助手に広東語で話します。フランシス・ルイ、彼が僕の最後の助手でした。とても物静かな男だったけど、優秀でした」と彼は言う。

ルイは後に調教師として独立し、リーディングトレーナーとなり、あのゴールデンシックスティを育てることになる。

「伸びる助手もいれば、伸びない助手もいる。彼は伸びました」

ベッグは、香港の“現場の力学”を鮮明に覚えている。

「アイヴァン・アラン調教師の馬が負けて、彼は馬夫(マフー:厩務員のこと)のせいにした。別の馬夫に替えたら馬が良くなって、彼は周りに言いふらしたんです。『あの馬夫はダメだった』って」

「そうしたら次の瞬間、馬夫たちが厩舎を取り囲んだ。何百人も、声を上げて。僕の部屋からでも聞こえました。あいつらは彼をリンチするつもりだったんです」

そこで割って入ったのが、ブライアン・カン調教師だった。

「ブライアンは気性が荒かった。でも“村長”みたいな存在でした。スリッパにガウン姿で外へ出ていって、群衆が暴動寸前のところで、どなりつけた。そしたら次の瞬間、みんな消えていた。彼には権威があったのです」

香港で暮らすのは、金魚鉢の中にいるようなものだった。「僕の電話は全部盗聴されてました。ウェイターも、駐車場の係も、みんな馬券を買う側です。三合会が駐車係を全部仕切っていて、車の鍵を複製して家までつけてきて、車を盗む。誰かと夕食に行けば、誰かがそれを報告してる」

それでもベッグは短いながらも成功した6年間を過ごし、この街で人気の存在になった。馬主としても、息子のグラハム師が調教したモノポライズで香港国際ボウル(現:香港マイル)を連覇している。

「香港で国際競走を勝った馬のオーナーでもある調教師は、いまも私ひとりですよ」

会話は再び、家族の話題へ戻る。2023年に亡くなった妻のイヴォンヌは、帳簿をつけ、ネヴィルが夜明けから日暮れまで働くあいだ6人の子どもを育てた。「彼女が全部やりました」とベッグは言い、声がやわらぐ。

娘のカーメルとリンダはいまも彼のそばにいる。そしてメルボルンに拠点を置くグラハムは、家族の調教師としての伝統を次の世代へつないでいる。

そしていまも、90代半ばのベッグの日々は、新しい馬と新しい配合がもたらす期待感で動いている。その中心にいるのは、小さな芦毛の牝馬だ。ヤウチン。エマンシペーションから何十年も後の2007年、スコーンのセールで見つけた3,000ドルの牝馬である。

「ちょうど帰り道の最中でした。敷地の奥に、この芦毛の牝馬が見えた。誰かが800と言い、誰かが1,000と競りに行く。そこで私は3と言って、手に入れました」

ヤウチンは競馬で何度か入着し、その後繁殖に上がった。そして、血統の金鉱がここから始まった。

この地味な繁殖牝馬から、チャンピオン種牡馬のリトゥンタイクーンを父に持つ牡馬、リトゥンバイが出た。息子のグラハム師が1歳の時に目を付け、自分で調教した馬だ。

リトゥンバイは当初、最低希望額の20万ドルに届かず落札されなかったが、グラハムはその馬をG1・ブルーダイヤモンドステークス制覇へ導いた。

そして現在、リトゥンバイはウィデンスタッドで種牡馬として22,000ドルの種付け料で供用されており、ベッグは権利の75%を所有している。老練の名人と次世代のオーストラリアの馬たちをつなぐ、今も収益を生む財産だ。

「ヤウチンというのは、広東語で『お金がある』、つまり金持ちという意味です。そして彼女は、まさに名前どおりでした」と彼は笑う。

リトゥンバイの全兄弟が1頭、若い時に事故で亡くなった。だが、この一族の不運はそれくらいだ。半妹のセマジークは1歳時、クールモアに170万ドルで売れた。ヤウチンは昨年亡くなったが、その遺産は、あのホワイトボードの外側でも続いている。

彼女は、もう一頭のエマンシペーションではなかった。だが、そういう馬はほとんどいない。ヤウチンの物語が語っているのは、まったく別のものだ。いまも作り、いまも計画し、いまも忙しく未来を形づくっている男の物語である。

彼の働きぶりを見ていると、ベッグが仕事に熱中するあまり、運転免許を取る機会をついに作れなかったという話も不思議ではない。

「人生で一度も車を運転したことがないんです」と彼は言う。「若い頃は買えなかったし、そのあとも子どもたちがどこへでも連れていってくれた。リンダとカーメルが、競馬場まで運転してくれてました」

まだ間に合うかもしれない。ベッグは次の1月で95歳になるが、いまも元気だ。長く活動的に生きるための助言は、驚くほど単純だった。

「年を取らないこと、それが私なりの秘訣です。まだ足元はまだしっかりしてるし、前に向かって進み続けてます」

午後の日差しはセンテニアルパークの上を移動していく。ランドウィックのイチジクは、ベッグが生まれた頃はまだ若木だったものもあるが、いまはコースの上にそびえ、枝が風で揺れ、ロイヤルランドウィックの大きな最終コーナーへ影を落としている。

あの午後から、部屋の隅のホワイトボードは交換が必要になった。繁殖牝馬群が増え続け、磁石の数が、ボードのスペースを上回ったのだ。ボードの“子どもたち”はいま、他人の厩舎へ散らばっている。

グラハムの厩舎にいる若駒たち、そして元騎手で調教師となったダン・ビーズリーの騎手へ行った数頭は、ワガワガで地方開催の現場で競馬を覚えている。

ベッグにとって、それは完璧な形だ。馬たちは世界へ出ていく。古い真理はいまも効力を保つ。窓辺の男は今も、自分の血統を確かめるように結果を追いながら、どこかにもう一頭、すべてを再び押し上げてくれる“いい馬”がいると信じている。