橋詰大央騎手の心には、映画の一幕、いや、写真のアルバムのような幼少期の断片的な記憶が刻まれている。この旅は、数週間から数か月かけて、世界有数の大レースへ、そして日本を代表する名騎手たちとの対決へとつながるかもしれない。その始まりとなる、かすかな記憶だった。

九州北部の福岡で生まれ育った “マサ” こと橋詰大央が、三歳のときに母とともに初めてニュージーランドへ旅したときのことだった。

幼い頃から動物を愛し、将来は動物学者として働くことを夢見ていた彼が、生まれて初めて馬に触れた瞬間でもあった。二人は丘陵や田舎道をたどる『ホーストレッキング』に出かけ、幼い子どもは大いに楽しんだという。

「元々、競馬は全然見たこともなかったですね。お母さんは自分が馬乗ってた時の笑顔がすごい印象的だったらしくて」と、橋詰騎手はIdol Horseの取材に対して語る。

「動物はもうめちゃくちゃずっと好きで。ちっちゃい頃からずっと、馬に乗りたいとはあんま思ったことはないですけど、馬触ったりとかは好きでした」

そこから16年、彼は進路に悩むティーンエイジャーになっていた。当時は反抗的になり、度々学校をさぼり、やがて高校を完全に中退した。

「高校も行くのもやめて遊び歩いていて、よく結構揉めたりもしていて。その時にお母さんが『騎手はどう?』みたいな話しをくれて、『騎手を目指してくれるならもう何も言わない』と。それで失敗して諦めたとしても、もうそれ以上は何も言わないっていう約束でした」

「自分はなんか、だから騎手を本当にやりたいと思って色々やり出したっていうよりも、ただ家族、お母さんと離れたかったのが最初でした」

「JRAの騎手課程は1回受けました。お母さんが騎手目指してくれっていうので応募されて、別に受けるだけなら全然いいけどって感じで受けて。もちろん何も準備してないし、何もコネもなければ、何もしてなかった。体力測定は一緒にいた中では1番ぐらいだったんですけど、結果は普通に一次試験落ちでした」

「で、じゃあこれでもう満足だろうってお母さんに言って、やめようと思ったんです。ところが、お母さんが『オーストラリアとニュージーランドに騎手になれるチャンスがある』みたいな話を持ってまして」

「『どっちも行きたくない』って言ったら、『そのどっちかに1年だけ行ってほしい』と。でも、その1年で何も成果をあげれなかったら、もう帰ってきて好きに生きていいという経緯でした」

こうして橋詰は、2014年4月、福岡からクライストチャーチへ渡った。オーストラリアではなくニュージーランドを選んだ理由に拘りはなく、両者は本質的に同じだろうという先入観もあった。英語は話せず、南半球の肌寒い冬に備える暖かい服もほとんどなく、馬に関する経験も限られていた。まして競馬の知識は皆無だった。

「でも、英語もなんも勉強せずに来たんです。最初は意味がわからなくて。語学学校に3ヶ月行って最初の1ヶ月は、もう何言ってるかわかんないから、ずっともう人の目だけを見て過ごすみたいな。本当に英語だけ頑張ってみようっていうことで、外出もせずにもう語学学校と勉強ばかりやっているうちに、3ヶ月で体重が5キロに増えてしまいました」

「その後、クライストチャーチで馬の学校に半年ぐらい行かせてもらって、最初厩舎を見つけて働き始めました」

「ですが、乗馬と競走馬は本当に怖いぐらい違いました。馬という同じ括りでは括れないぐらい違う。最初のボス(ニール・リドリー調教師)はいい人だったんですけど、もう人手が足りてるからと別の方を紹介されたのですが、そこではちょっと合わなくて……」

「それで、もう馬の仕事は辞めようと。まだビザはあるので、お寿司が美味しい日本食屋さんで、ホールスタッフとして働いていました」

やがて、橋詰は二十歳を迎え、成人式のために帰国することなった。かつて異端児として異国へ飛び立った彼にとっては、いくつもの意味で転機になった。

「1年半ぐらいの時にニュージーランド人の彼女ができて、彼女連れて日本に成人式で帰ったんです。でも、成人式で帰った時、友達みんなから、『馬はどうだ、馬はどうだ』って聞かれて『確かに馬に乗るためにNZに行ってんのにおかしいな』と思って」

「それを彼女に相談したところ、彼女もハミルトンっていう北島の方の出身で、『北島の方が競馬が盛んだから、自分も家族の方に帰りたいし、マサも馬の仕事をやりたいんだったら一緒に行こう』みたいに言われたんです」

「それで北島の方に行ってから、何件か厩舎の門を叩いて『馬乗りを教えてください』とお願いして。だから、競走馬にちゃんと乗り始めたのは20歳と半年ぐらいですかね。最初はケンブリッジで1年半ほど教えてもらって、その後マタマタっていうとこに行って、ここでも1年半ほど修業させてもらって。そこの最後の2、3ヶ月ぐらいで、レースに乗るようになりました」

「あまりこう、レースというのを教えてくれる人が周りにいなくて。(現地で有名な)ノエル・ハリス騎手は肌感覚で理解するタイプで、自分は結構頭で理解して乗りたい派だったんです。それがちょっと違うなと。言ってることはわかるんだけど、なんか自分の欲しい答えじゃないと」

「そういう時に、グラント・クックスリーさんという、元チャンピオンだった方が騎手を辞めて調教師になると聞いて。何回か一緒にレース乗ってたので、『マサはバランスはいいから、あとはレースを理解すれば良い騎手になれる』っていうことを言われて、『うちに来ないか』と誘われたんです」

「そこから、クックスリー調教師やランス・オサリバン調教師のもとで働くようになりました」

約5年前、この時期にニュージーランドで頭角を現し始めた日本人ジョッキーの中に、橋詰騎手はいた。現在は韓国・ソウルを拠点に騎乗する “コッツィ” こと浅野一哉騎手、そして元騎手の熊谷勇斗氏らも、この世代の日本人騎手仲間だ。

そして、同期の仲間には、かつてのルームメイトで “タイガー” の愛称で親しまれた柳田泰己騎手もいた。彼は2022年半ば、ケンブリッジ競馬場での落馬事故で命を落とした。橋詰は当時日本に戻っており、追悼式では海外からビデオメッセージで弔辞を寄せた。

「最初は(柳田)泰己とマタマタで一緒に暮らしていて、色々なことを共有できる間柄になりました。どう体を動かさないといけないのか、騎手としてどうすべきかなど、必要なことを教えてくれた最初の人でした。たくさんのことをちゃんと教えてくれました。彼のことは忘れないと思います」

「自宅には泰己の写真があって、仕事に出かける前の毎朝、『頑張ってくるから』と伝えています」

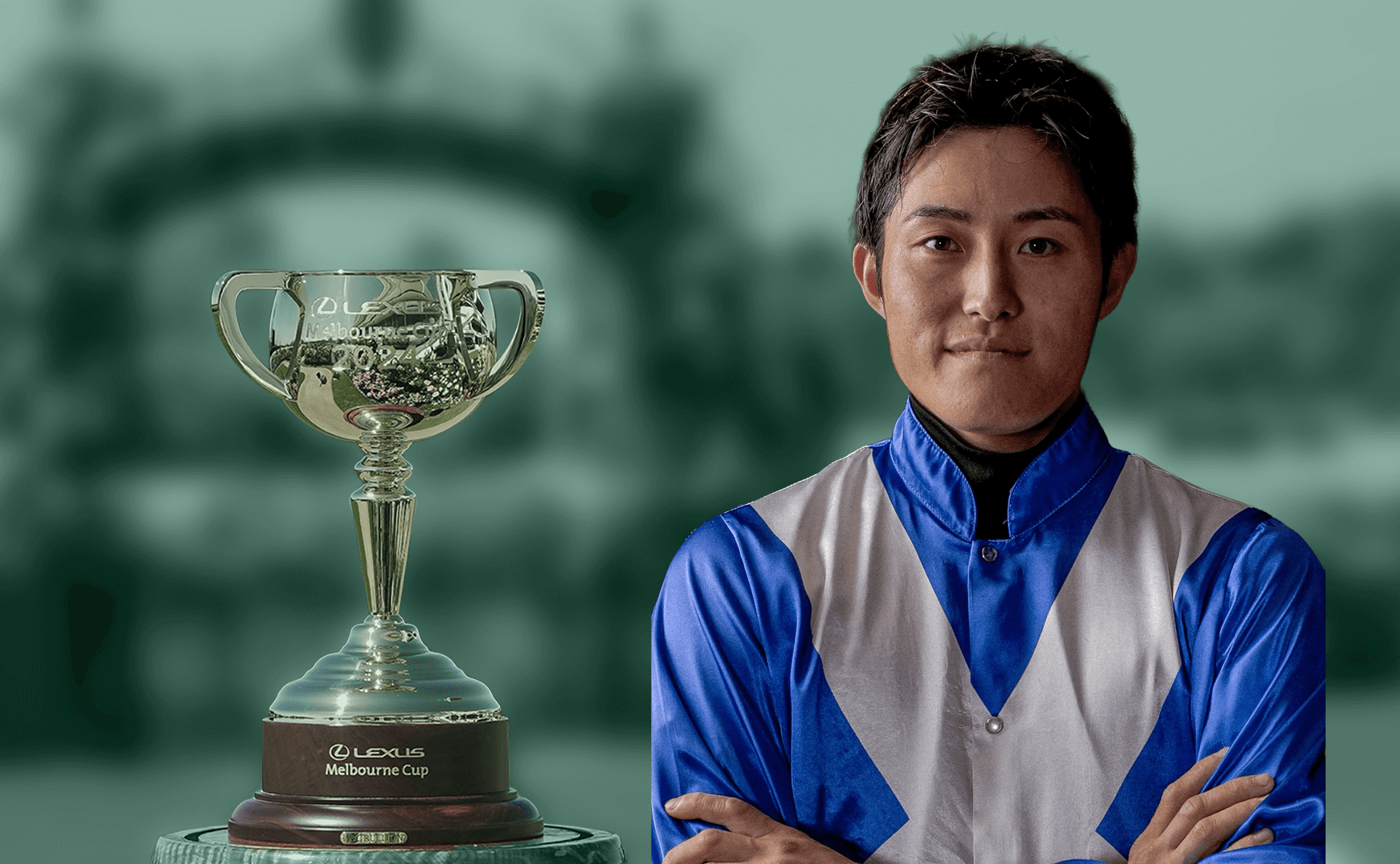

橋詰は今、ニュージーランドでの通算250勝が目前に迫っており、その中にはG2レース4勝も含まれる。今春はレイモンド・コナーズ厩舎のトラヴに騎乗し、オーストラリアでの初騎乗を迎える予定だ。同馬とはG2・オークランドカップを制しており、今は豪州を代表するビッグレースのG1・メルボルンカップを目指している。

トラヴには春競馬シーズンの間、体重の制約が許す限り乗り続けたい、橋詰はそう願っている。

「いつも大体53kgぐらいなので、もちろん51kgは簡単に作れるってわけではないです。頑張ればできるかなという感じで。最後に51kgの体を作ったのなんて、もう5〜6年前ですかね。でも、メルボルンカップで作らなかったら、もう2度と作らないですよね」

「馬乗りをする日本人は、みんな最初はオーストラリアに行く人が多いですね。多分、自分もちゃんと調べて行くなら最初はオーストラリアだったかなって思います。最初にオーストラリアに行かれてる人たちは、修行期間中にワーキングホリデーのビザ期間を使ってしまっていますからね。(自分が)オーストラリアに修行に行けるチャンスがあれば、まだワーキングホリデーとして行けるはずです」

メルボルンカップでは、世界の名だたる騎手たちと戦う可能性がある。日本からは、芦毛牝馬のゴールデンスナップに騎乗する浜中俊騎手、そしてシュヴァリエローズの鞍上候補に名を連ねるレジェンド、武豊騎手らが参戦を視野に入れている。

29歳の橋詰にとっては願ってもない好機、楽しみが尽きない一戦だ。そして、近いうちに自身初のG1制覇を手にしたいと意気込んでいる。

「やっぱりいい騎手の人と乗るのが1番楽しいです。ニュージーランドのシーズンも、いいジョッキーが集まる時期があったり、逆に誰もいなくなったりすることもある。ですが、やっぱいいジョッキーが集まる大きいミーティングとかは、やっぱり乗っていて楽しいです」

「大きいところになるとG1レース。狙ってどうこうできるものではないので、一レース一レースを大事にして、経験を積んで、毎回そこから学ぶものを学んで次に活かしていくことで、いつかはG1取れたらいいなと思います」

二児の父となった橋詰は、世界中を飛び回るジョッキーの仲間入りが今や目前となっている。自分がどれだけ遠くまで来たのか、長い旅路にふと思いを巡らせる。

福岡の、まだ道を探していた途中だった16歳の自分を思い起こす。かつて感じた、あのシンプルな喜び。馬上の喜び、それを少年に取り戻させてくれたのが母だった。