最後のシンガポールダービーの日が来た。

144年の歴史を持つこの国の競馬が幕を下ろそうとするこの日、シンガポールターフクラブは有料客を受け入れていなかった。悲しいことではあるが、ある意味では納得でき、驚くようなことではなかった。

第2レースが始まる頃には、様々な年齢層のファンが何百人も競馬場の外に集い、厳しい暑さの中で50メートルに渡る長蛇の列を作っていた。

スマートフォンでレースを観戦しながら並ぶ者もいれば、諦めて立ち去った人もいる。初めて訪れたというドイツ人カップルは困惑の表情を浮かべ、「廃止になるのも納得」と呟いていた。

チケットは無料だが、事前にオンラインでダウンロードする必要があり、入場門でチケットを買うことはできなかった。とあるファンが「お金を払えば入場できるの?」と問いかけても、係員は「すみません。それができないんです」と申し訳なさそうに答えるのみだった。この係員も、まもなく職を失う立場だ。

本来のチケット売り場では、集まった客の一人一人に対応していた。しかし、1時間を超える待ち時間を前にして、ファンの多くは帰宅を決断し、競馬場に戻ってくることはなかった。

午後1時30分、2番目と3番目のチケット売り場が開き、急遽印刷された無料チケットがその場で配布され始めた。集まった観客からはヤジが飛び、渋滞は解消されたが、これはシンガポール競馬に待ち受ける悲劇を物語るような出来事だった。そして、それはまもなく現実のものとなる。

正門前では、初めて訪れる初心者もベテランファンも、シンガポールターフクラブの看板の前で写真を撮ろうと立ち止まっていた。場内に入ると、コンコースとスタンドでは往年の賑わいを思わせる光景が広がっていた。

売店ではシンガポールの屋台料理が並び、馬券売り場では10人から12人ほどが列に並んでいた。このような賑わいを見せているからこそ、まもなく廃止となることが残念で仕方ない。

最後のシンガポールダービーは、古くからの友人と再会する場でもあった。海外から多くの来訪者が飛行機で駆けつけ、旧友との再会を楽しんでいた。最後の開催日となる10月5日にもう一度訪れる人もいるが、すでに指定席の予約は殺到しているという。

思い出に浸る人々もいる一方、自撮りをする若者も大勢いた。景色、音、匂い、いつか忘れ去られてしまうであろうこの街のサブカルチャーに魅了され、興味津々な様子だった。

一人のベテランファン

グランドスタンド1の後方では、常連客が良い席を確保していた。左上の角、ゴール板の直線上に位置する席に腰掛けていたのは、アワンという男だ。クランジ競馬場が2000年の3月4日にグランドオープンして以来、この場所で馬券を買い続けている。

「その前はブキ・ティマ競馬場にも通っていたよ」

そう語る彼の前には、輪ゴムで束ねられた厚さ数インチほどのマークシート、手のひらサイズの電卓、空のコーヒーカップ、そして半分飲みかけのルートビアの缶が置かれていた。古いサイズのタバコ缶からフィルターレスのマルボロを差し出してくれたが、丁寧にご遠慮した。

「ヘビースモーカーなので、1日に2箱は吸いますよ」

内馬場の大型ビジョンを見つめ、第3レースに向けてパドックの様子をメモしていた。

「彼はメモを取るのが好きなんだよ。電卓片手にやってるけど、ちゃんと理解しているとは限らないけどね」

その場にいた友人はからかうが、アワンも余裕の返しを見せる。

「レースのラップタイムを見るのが大好きなんですよ。友人と格付けの本を読んで、独学で学びました。もう何年もやっていますよ。ずっと負けていたら、今ここに座っているわけないでしょ?」

アワンはこの地で多くのことを見てきた。最高の調教師を聞かれると、「アイヴァン・アラン」と答えた。グローバルなビジョン、行動力、カリスマ性を持ち、シンガポール競馬の発展に貢献した中心人物だった。

では、最高の馬は?そう聞かれると、パット・ショー調教師が育てたワールドクラスのスプリンター、ロケットマンの名前を挙げた。そして、最高の騎手はジョアン・モレイラ騎手だという。シンガポールを世界地図に載せ、その後は香港でも活躍したブラジル人ジョッキーだ。

「それと、サイミーも大好きでした」

アワンは8回のリーディングジョッキーを獲得した、地元の英雄の名前も挙げた。「そろそろ集中しないとね」と丁寧に話を切り上げると、アワンは次レースの研究に取り掛かった。

騎手の行き場

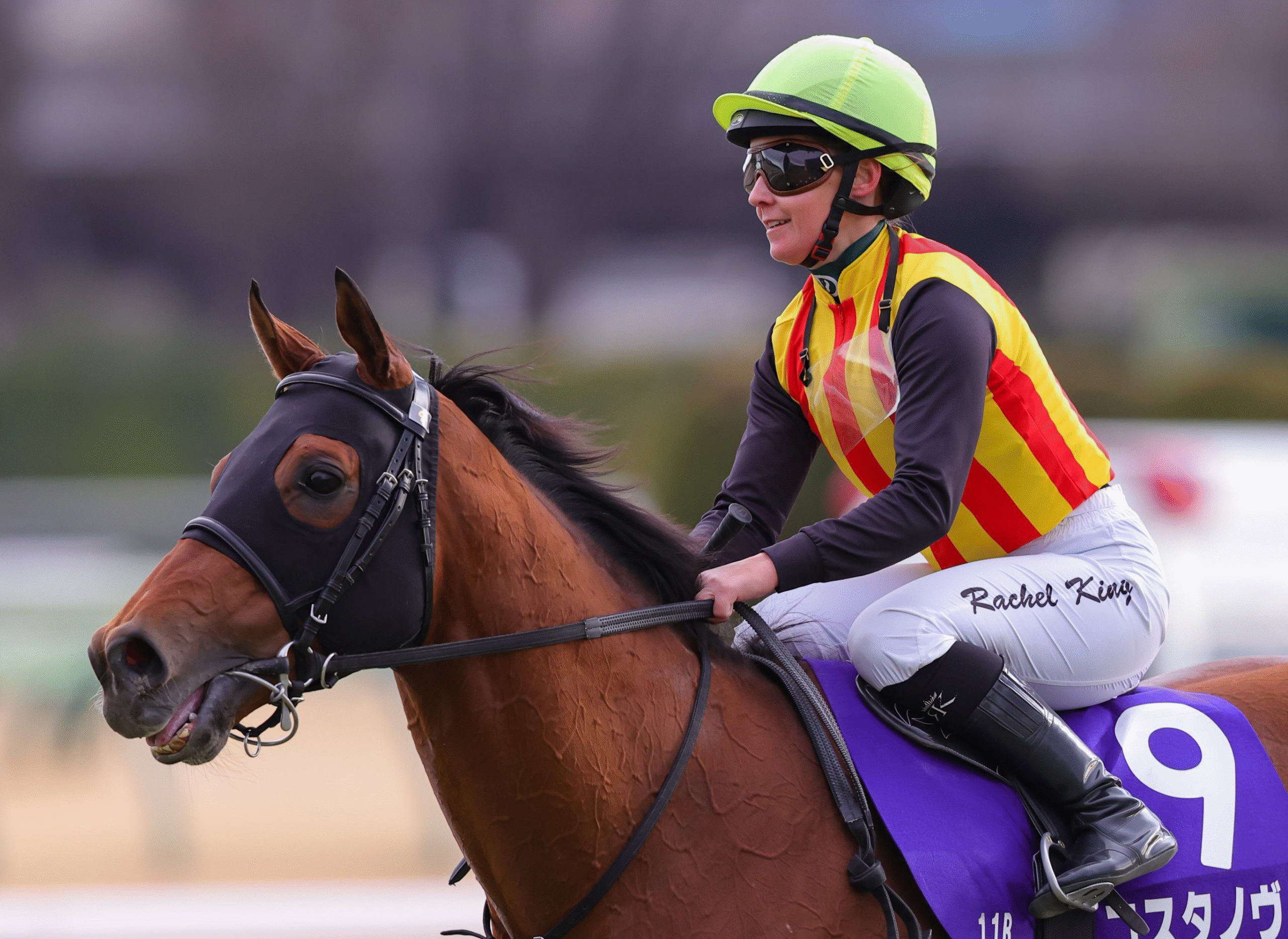

第3レースは、シドニーを拠点とするタイラー・シラー騎手が勝った。25歳の新星は初めての海外遠征で、見事勝利を手にした。コーリー・ブラウン騎手、ノエル・キャロウ騎手、ヴラド・デュリック騎手、マイケル・ロッド騎手らと同じように、評判と賞金を得るためにオーストラリアからやってきたタイプの騎手だ。

伝説的な騎手、ミック・ディットマン騎手とマルコム・ジョンストン騎手は、キャリアの後半をこの地で過ごした。オーストラリア出身のダン・ビーズリー騎手も、シンガポールで一生を過ごし、15年間で600頭以上の勝ち馬に騎乗した。

そのルートも、まもなく消滅する。近隣のマカオもすでに廃止となり、アジアで才能を育てる場は減る一方だ。

シラーのような騎手に残された道は、今となってはいきなり香港で乗り始めることくらいだ。並外れた才能を持つモレイラでさえ、それは険しすぎる道かもしれない。

『マジックマン』という愛称が生まれたシンガポールでは、モレイラは5年間で700勝以上を挙げ、主要レース24勝と3回のリーディング制覇という記録を残した。それに加えて、この国で英語も学んだ。シンガポールは様々な意味で、モレイラにとって最後の学校のような存在だった。

ロケットマンやモレイラの全盛期だった時代を境に、シンガポール競馬の観客数は減少の一歩を辿っており、ダービーデーに集まったファンの人数は5800人だった。しかし、同じ規模で比較した場合、クランジよりも騒がしく熱いファンが集う競馬場はあるだろうか?これに対抗できるのは、同じく危機に瀕しているもう一つのアジア管轄地域、モーリシャスくらいかもしれない。

その後、シンガポール唯一の女性騎手で、前年の最優秀見習い騎手でもあるジェリン・セオウ騎手が今年18勝目の勝利を挙げると、ファンは大歓声を上げて喜んでいた。

30歳のセオウは見事な腕前を持っているが、彼女が費やした時間と努力は無駄になってしまうかもしれない。廃止後はどこに移籍するのだろうか?マレーシアは賞金が低く、レベルもあまり高くない。オーストラリアは遠い国だ。セオウの温かい人柄と笑顔は日本の競馬ファンから人気を集めるだろうが、香港と同様に若手騎手が乗るのは難しい国だ。そこでの活躍となると、さらに難易度が上がる。

廃止の理由

2023年6月、シンガポール政府は住宅不足を理由に、競馬を廃止すると発表した。政府に近い地元メディアが報道するプロパガンダ的な論調は、競馬は世界的にファンの高齢化が進む、斜陽のスポーツだというものだった。

この呆れた語り口は、シンガポールの近隣諸国である香港、日本、オーストラリアで競馬が盛り上がっているという事実を無視している。これらの国々はそれぞれ課題を抱えているが、巧みなマーケティングや競馬場への投資を活かし、若いファン層の獲得に成功してきた。

似たような構造を持つこれらの国が過去10年間売上を伸ばしているという事実も、シンガポール政府は無視している。さらにシンガポール国内の馬券売上も増加傾向にあり、その中での廃止という事実も理解し難い。

シンガポール競馬は成功するはずだ。香港ジョッキークラブやJRAが世界的な巨人になるために必要だった重要な要素も、シンガポールターフクラブはすでに揃えている。ブックメーカーを禁止してパリミュチュエル方式を採用した馬券発売、スポーツ賭博の制限、高度な統制、隔離された専用のトレセンといった条件だ。

また、クランジ競馬場と厩舎地区の立地は、多くの点において香港のシャティン競馬場より優れている。シャティンが城門川の三角州を埋め立てた70ヘクタールの狭い土地に建てられたのに対し、クランジは熱帯の木々や野生動物で賑わう、緑豊かな120ヘクタールの施設内に存在する。

空気は新鮮で、芝も青い。シャティンはコンクリートジャングルだが、クランジは本物のジャングルだ。レインツリーには鳥の巣やシダがあり、日光浴を楽しむオオトカゲもいる。内馬場の池では、カワウソ(そう、カワウソがいる)を見ることもできる。

様々な観客

最後のダービーデーで気付いたのは、近年ではカワウソより見かけるのが稀な若者が大勢集まり、競馬場を満喫していたことだ。無料チケットの混乱をくぐり抜けた後、どうやって馬券を買うのか悩んでいる若者を見かけた。日本では、定期的に開催されるビギナーズセミナーが初心者の助けとなるが、ここでは新参者に教えてくれる人はいない。

「思っていたよりも新しくて、綺麗な場所でした」

24歳のウェイティンはそう話す。ボーイフレンドのカイザーと一緒に競馬場に遊びに来たという。

「競馬といったら年配世代のイメージなので、もっと古びた感じだと思っていました。ですが、実際はクリーンで新しい施設でした」

多くの若いシンガポール人と同様に、ウェイティンとカイザーも、すぐに住宅を探し始めるだろう。空いた土地が急速に不足しつつあるこの国では、国民の支持をつなぎ止めようとする政府がこの問題に取り組んでいる。

「閉鎖は残念ですが、理由も理解はできます。今日はダービーデーで重要な日ですが、まだ空席はあります」

パドックの特等席の周りでは、もう一人のベテランファンと出会った。12×25のニコンの双眼鏡を覗き込み、次レースの出走馬を見つめていた。

「競馬場が閉鎖されたら、とても悲しいですね」

「人生には幸せが必要です。ここで遊んで楽しんでいます。観光客も来るでしょう。世界的に知名度のある場所ですし、この街全体にとっても素晴らしいことです。競馬場はギャンブルだけの場所ではなく、楽しめる場所、外で友人と一緒に過ごす場所なのです」

そう話してくれたリチャードの電話が鳴る。電話を耳に当て、2秒間の重要な会話をする。

「ちょっと待って。番号は2番と4番ね」

淡々とした口調で会話を済ませると、馬券売り場の混雑した列に歩いて行った。

シンガポールのウマ娘ファン

スタンドの前では、21歳のハリーがサイレンススズカのトートバッグを肩にかけ、エアメサイアのぬいぐるみを片手にレースを見ていた。友人のグレイと一緒に来たという。

シンガポールでは競馬のマーケティングは殆ど知られていない。しかし、若いシンガポール人の彼は、比較的有名ではない10年以上前の日本馬を知るほど夢中になっている。その理由は何なのか?

「エアメサイアはウマ娘プリティーダービーというゲームに登場します」

ハリーが説明したウマ娘とは、サイレンススズカやエアメサイアのような実在の競走馬を擬人化したキャラクターが登場する作品だ。アニメやゲームが人気を博しており、これまでに10億ドル以上の売上を誇る。

「ウマ娘を2年間プレイした後、『本物の競馬を見に行こうかな』と思ったんです」

「そうしたら去年の6月、シンガポール競馬が2024年に廃止されるというニュースが突然飛び込んできました。思わず、『マジで!?何で?何で?』となりました。競馬に興味を持ち始め、自分なりに勉強しようと思った途端、これです。ちょっとガッカリです」

ハリーは多くの競馬運営者が参考になるような例えを使って、重賞格付けの構造について説明する。

「世界中の重賞に注目をしています」

「競走馬はまずはオープンレースから始まり、そこからG3に進みます。新星のためのレースみたいな感じですね。G2は国内選手権のような感じで、そこを勝って順調ならば、オーナーと調教師はG1への挑戦を決断できます。G1は最高峰の馬だけが出走できるので、超有名になれますね」

ハリーは血統に関する知識も披露してくれた。

「今日のダービーにはジャングルクルーズという馬が出走します。ジャングルポケット産駒で、ジャングルポケットもまたウマ娘に登場します。エアメサイアもジャングルポケットとの間に子供がいて、エアマスカットという名前です」

簡単に調べてみると、本当にその通りだった。

21歳の若者がソーシャルゲームやアニメで競馬を学んでいるというのに、競馬は斜陽のスポーツなのだろうか?放っておけば、そうなるかもしれないが。

最後のダービー

ダービー自体は歴史に残るものだった。しかし、残念ながら過去の偉大なダービーほど、記憶に残るわけではないかもしれない。この話を語り継ぐ人も、聞く人も数少ないからだ。過去のダービーも同様だ。アイヴァン・アランの9勝、大物馬主のジェリー・ソンの5勝、いずれはこれらの名前も消え去る運命かもしれない。

大金を投じ、献身的に支えてくれる馬主は、シンガポール競馬には欠かせない存在だ。この国で最大の支援者が、この国最後のダービーを勝ったのは納得だ。

レースはリムズサルトロがマキンとの競り合いを制して勝利、オーナーのリム・シア・モン氏にとっては過去3年で2度目のダービー制覇となった。

勝利調教師のダニエル・ミーガーの家族は、24年に渡ってシンガポールの競馬に携わり続けてきた。最初はメルボルンカップを勝った父のジョンと共に、その後は独立して自らの名を冠した厩舎で成功を収めている。

「表彰式では少し感情的になりました。シンガポール競馬の廃止だけでなく、この地で24年間、家族が歩んできた道のりを思い出しました」

「父を一番支援してくれたリム氏のために勝てたのは、大きな意味があります」

彼は今年の後半にはオーストラリアに戻る。弟のポールやクリスと共に、パッケナムの40頭分の馬房がある厩舎で調教師を続ける予定だ。

この日の最後のレースが始まると、競馬ファンのクライヴ、ムトゥ、ジャクソンらはオーストラリア人騎手のヒュー・ボウマン騎手の登場を待ち続けていた。

ボウマンはこのレースで、ニュージーランド最大の馬主、デイヴィッド・エリス氏のシンジケートが所有するテアカウベンに騎乗予定だった。ボウマンがシンガポールに来た理由はこれだと、彼らは信じていた。

「彼はチャンピオン騎手で、世界でもトップクラスの騎手です」

「今日の騎乗数はダービーも含めて3鞍のみです。ダービーの騎乗馬も別の一鞍も駄目でしたが、1つは勝つでしょう。良い騎手ですし、馬の調子も良いと思っています」

レースが盛り上がるにつれて、3人の拳を突き上げる動きも激しくなり、歓声もより一層大きくなる。世界中の競馬場でお馴染みの光景だ。仲間たちが勝利の喜びを分かち合い、ハイタッチを交わす。

素晴らしい思い出には違いないが、”もしも”という心に残る思いが、その喜びに影を落としていた。