その家はもうなく、フレミントン競馬場近くのレオナルドクレセント通り裏手の小さな厩舎も、そこで働けた幸運な者たちの記憶の中に残るだけだ。だがかつて、競馬界の“ビートルズ”とも言うべき面々が、まさにその厩舎にいた時代があった。

目の前にはスーパーインポーズ。左にはスキラッチ。右にはマホガニー。向こうにサブゼロ。背後にはマンネリズム。もし、リー・フリードマン調教師の家の近くで、彼らが横断歩道を横一列で渡ってくれたなら、きっとそれは、それだけで伝説の一枚になっていただろう。

1990年代初頭、オーストラリアの競馬は“クール”だった。もともと神秘性はある世界だが、あれほどの人気を得た時代は、二度と訪れないのかもしれない。

トミー・スミス調教師は長く頂点に立ち、11月の第1火曜(メルボルンカップデー)には、バート・カミングス調教師がいつもの無表情な一言に期待が集まる。新進気鋭のデヴィッド・ヘイズ調教師が父コリン・ヘイズ調教師の後を継ぎ。ダレン・ビードマン、シェーン・ダイ、ミック・ディットマンといったジョッキーは、誰もが知る存在だった。

だが、本当に時代をクールにしたのは、調教師のフリードマン兄弟だった。

スタイリッシュなスーツの着こなしに、レイバンのサングラス。想像力が許す限りの野心を抱いたリー、リチャード、アンソニー、マイケルの4兄弟は、当時の競馬界に現れた新世代の象徴だった。

4人の長兄、リー・フリードマン調教師は、まだ共同体制が当たり前になる前から、出馬表に名前が載る調教師だった。父トニーが55歳で亡くなってからは、家族にとっての揺るぎない道標でもあった。リーは当時まだ20代だった。

彼らはいつしか「FBI(Freedman Brothers Incorporated・フリードマン兄弟株式会社)」と呼ばれるようになる。

その名前は定着し、新しいファンが次々に競馬へ流れ込んだ。派手で華のある兄弟が、オーストラリア競馬をより魅力的に見せたからだ。気づけば毎週のように、FBIが国内の大レースを勝っている。そんな空気すらあった。

末弟のマイケルは、リーの拠点を歩き回り、長兄への憧れだけでなく、自分が日々世話をしている馬たちそのものにも圧倒されていた。

「当時は、あの環境がどれほど恵まれていたか、ちゃんと分かっていなかった気がしますね」とマイケル・フリードマン調教師は言う。

「フレミントンにあるリーの家の裏には14馬房しかないのに、ある時期はG1馬が12頭もいました。今だったら、厩舎にG1級が1、2頭いれば十分に幸せでしょう。あれは、オーストラリア競馬の誰もが知る顔ぶれでした」

いまでも識者の間では、1992年のコックスプレートこそ史上最高の一戦だったと言われることが多い。

フリードマン兄弟が送り出したのは、単勝オッズ2倍の1番人気だったナチュラリズムと、スーパーインポーズ。相手には、ジャパンカップ制覇のベタールースンアップや、レッツイロープ、ラフハビットなどが揃い、14頭中の13頭がG1馬という異次元の豪華さだった。

旧ムーニーバレー競馬場の向正面で馬群が凝縮した瞬間、接触が連鎖し、ナチュラリズムが転倒。ミック・ディットマンは宙を舞った。これは「芝の上の大惨事」とも形容された。

観衆が息を呑む中、レッツイロープが先団を外から捲って、短い直線で先頭へ躍り出る。フリードマン兄弟が、芝に横たわるナチュラリズムとディットマンに気を揉む一方で、もう1頭の歴戦の勇士、スーパーインポーズが後方から猛然と追い込み、ゴール前でカミングス厩舎の名牝を差し切った。

コックスプレートは昔から“スポーツ界最高の2分間”と呼ばれるが、あれほど劇的なレースは、滅多にない。

「僕の中では、今でもあれが史上最高のコックスプレートです」とマイケルは言う。

フレミントンからコーフィールドへ、さらにメルボルン近郊のモーニントン半島へ。フリードマン兄弟は拠点を転々としながらも、その後およそ20年にわたり、オーストラリアの大レースを勝ち続けた。

おそらく彼らにとって、マカイビーディーヴァ以上の馬はいない。メルボルンカップを3連覇したあの怪物牝馬だ。うち2回は、デヴィッド・ホール調教師が香港へ移った後の転厩先、リー・フリードマン師のもとで勝利した。

2005年、彼女が記録的な斤量を背負って歴史的3連覇を成し遂げたあと、リーはこう言い放った。

「ここにいる一番年下の子どもを探してみてくれ。その子が、こういう光景をもう一度見られるかもしれない、唯一の人間かもしれないからね」

その通りだった。

それ以降、メルボルンカップを連覇した馬は1頭もいない。まして3連覇を脅かした馬もいない。

家族というものは、そういうものだ。バンドも、永遠には続かない。FBIが解散へ向かうのに、そう時間はかからなかった。

彼らは長い年月をかけて頂点まで登り詰めたが、それぞれの道は分かれていく必要があった。とはいえ今も、全員が何らかの形で競馬に関わっている。その血に染みついた競馬は、簡単には抜けない。

三男のアンソニー・フリードマン調教師は最も表に出ないタイプで、いまは息子のサムとともに調教を行っている。ゴドルフィンの長年の後ろ盾もあり、大舞台の常連であり続けている。

一方、次男のリチャード・フリードマン調教師は、メディアや競馬クラブ運営など紆余曲折を経て、結局は「フリードマン家の家業」へと戻ってきた。競走馬を鍛え上げる仕事だ。いまは息子のウィルと組んでいる。

だが、最も興味深いキャリアの弧を描いたのは、マイケルかもしれない。つい最近、彼はリーを自分のもとで雇い入れた。あの殿堂入りの名調教師はいま、マイケルのゴールドコースト厩舎を任され、経営の書類仕事ではなく、馬作りそのものに没頭できている。

シンガポールでの成功。香港での、馬用トレッドミルでの事故に絡む不運な挫折。ゴールデンスリッパー制覇の高揚。マイケルのキャリアは、上昇と下降を繰り返してきた。

だが最大の試練は、仕事ではなく、家族の中にやって来た。

「いや、2人じゃない。3人だよ」

医師が語ったその一言だけで、マイケルと妻のアンナ・フリードマンさんの生活は一変した。イースターカーニバルの最中、マイケルはシドニーから急いで戻り、妊娠中のアンナが受ける大事な検査に付き添った。双子だと思っていた。だが三つ子だとは想像もしなかった。

「最高だと思いましたよ。いっぺんに3人なんて、ハイタッチしてました」とマイケルは笑う。「アンナは泣きそうでした。僕よりずっと、これから何が起きるか分かっていた。控えめに言っても人生が変わりましたね」

母親の直感はたいてい当たる。アンナも例外ではなかった。彼女が出産したのは、マックス、ソフィー、ジェシカの三つ子。妊娠29週で、通常より2か月以上も早かった。3人合わせても体重は3キロに届かず、最も小さかったマックスはわずか900グラムだった。

アンナは、抱くどころか、子どもたちをほとんど見ることさえできなかった。出産直後、医師と看護師がすぐにNICUへ連れて行ったからだ。早産ゆえに、聴力や視力の障害など、さまざまな合併症の可能性があると告げられていた。

3か月が過ぎ、ようやくマックス、ソフィー、ジェシカは退院を許された。

「生まれた後、ときどき呼吸が止まることがあって(緊急の処置が必要でした)」とマイケル。「かなりストレスの大きい時期でしたね」

「僕には、とても頼れる妻がいた。家族の助けも大きかったし、週の途中で夜勤の看護師にも来てもらった。みんな『どうやって乗り切ったの?』と聞きますが、他に選択肢なんてないでしょう」

子どもたちは覚えていないだろう。だが、ちょうどその頃、マカイビーディーヴァがオーストラリア競馬の伝説へ刻まれていく一方で、FBIに関わった誰もが、栄光の日々は終わりに向かっていることを感じていた。

2008年、マイケルは一人で踏み出す準備ができていた。行き先はシンガポールだった。

「大家族なら誰でも、時々いろいろありますよ。でも僕らは、いつも何とか折り合いをつけてきた」

「20年あまり、かなり長い間うまく回っていたと思います。家族であれ何であれ、パートナーシップがそれだけ続くのは、十分すごいことです」

「ただ、みんな歳を重ねて、もう少し距離が欲しくなった。自分のことを自分でやりたくなった。オーストラリアでメルボルンやシドニーに自分の看板を掲げるより、まったく新しい場所で独立する方が、僕にとっては一番いいやり方だったんです」

アンナも、その大きな決断に同意した。家族でシンガポールへ移り、マイケルはすぐに競馬関係者の間で存在感を示す。そこには、オーストラリアやニュージーランド出身者が多い、独特のコミュニティもあった。

子どもたちはさまざまなインターナショナルスクールに通い、いまでも続く友人関係を築いた。文化の多様さは想像以上で、ある時期にはマックス、ソフィー、ジェシカをマレーシアの学校へ通わせ、毎日国境を越えて通学させていたこともある。

「毎日パスポートを持って行かなきゃいけないんですよ」と彼は冗談めかして言う。

だが子どもたちが高校の最終学年に近づくにつれ、親としては「卒業はオーストラリアで迎えてほしい」という思いが強くなった。家族は帰国する。

ところが、その生活は長くは続かなかった。ある日曜の午後、リビングでくつろいでいたフリードマンのもとへ、香港ジョッキークラブ(HKJC)の幹部から突然の電話が入った。調教師ライセンス枠を用意できるが、興味はあるか、と。

「自分の中に、どうしても一度、挑戦しておきたい気持ちがあったんです」と彼は言う。

彼は承諾した。

香港ほど熱狂的で、同時に気まぐれな競馬環境は世界にない。新参者がオーナーやファン、馬券購入者の信頼を得るには、とにかく出だしが重要だ。

ところがマイケルは、出走馬を送り出す前に、想像もしない厩舎事故で香港でのキャリアが頓挫することになる。

馬を歩かせるウォーカーの仕切り板が、馬の背中に引っ掛かった。機械に不具合が起き、1頭が逆方向に走り出す。馬たちは驚いて暴れ、装置そのものが速度を制御できない状態になった。必死に停止を試みても止まらない。非常停止ボタンさえ作動しなかった。

1頭は予後不良。8頭が負傷した。本人の言葉を借りれば、あの瞬間から自分は「終わったも同然」だった。

「あれは、もう過去のこととして整理しています」とフリードマンは振り返る。

「経験として受け止めています。いろんな理由で、あそこに住むのはあまり好きじゃなかった。子どもたちはこっちの寄宿学校に残していましたし。たぶん、あの頃にはアジアで暮らすことに疲れていたんだと思います」

「息が詰まる感じがした。競っている相手が、常に目の前にいる。僕は競馬以外でも、ちゃんと生活を持ちたいタイプなんですが、あの環境ではそれが本当に難しかった。帰国を決めて、後悔したことは一度もありません」

もし“最高の馬名”を競う賞があるなら、マイケル・フリードマン調教師は上位に食い込むだろう。

ステイインサイド、直訳すれば「内側に留まれ」だ。兄リチャードと組んでいた調教体制の最後期に送り出したこの馬は、コロナ禍の真っただ中に名付けられた。

ロックダウンが続き、人々が「外に出るな」と言われ続けた時代。そんな空気をまといながら、時代にふさわしいスターが現れた。

国が元気を必要としていたのと同じように、香港での挫折を経たマイケル自身も立て直しを必要としていた。

そして2歳牡馬のステイインサイドは、期待通りに早熟の才能を示し、2021年にゴールデンスリッパーを制覇した。世界最高賞金の2歳戦であり、国内の生産界へ与える影響も大きい。マイケルは、調教師としての力、とりわけ2歳馬の扱いに長けていることを改めて示した。

「彼が出てきたタイミングは、信じられないほど良かった」とステイインサイドについて話す。「香港から戻って、18か月くらいだったかな。そこからまた前に進む力をくれました」

マイケルとリチャードのパートナーシップは終了したが、勝利は止まらない。

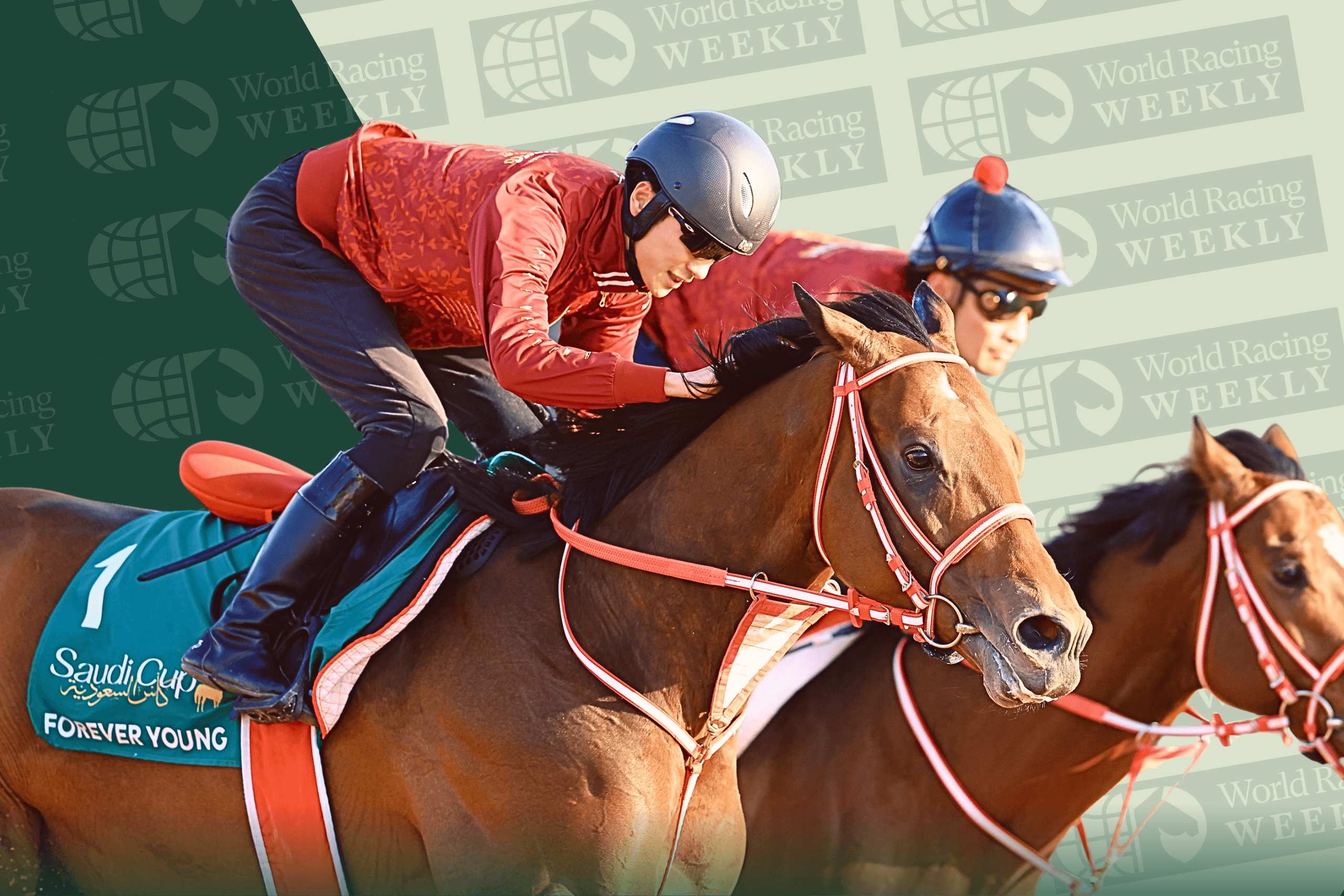

昨年、彼は再びゴールデンスリッパーを勝った。今度は単独名義の調教師としてだ。マルフーナが、わずか3戦目で見事勝利を収めた。この牝馬は今週土曜、フレミントン競馬場で行われるG1・ライトニングステークスに出走する。

では、フリードマンは「2歳馬の達人トレーナー」という肩書きを気に入っているのか。

「誤解しないでほしいのですが、不満を言っているわけではありません」と彼は言う。

「ただ、他にもいい3歳馬を仕上げて勝たせてきたとも思っています。あまり型にはめられたくないですね。古馬の依頼はあまり来ませんが、その代わりセールではいいサポートを受けられます。時々不満はありますが、文句を言うつもりはありません」

それは、フリードマンが常識に挑戦したいと考える性分にもつながっている。彼は、競馬をより良く、より公平な競技にするために、見直すべきルールをリストに書き出しているという。

最上位に置いたのは、異議申し立て裁定の精度を上げるためのテクノロジー活用だ。クリケットやフットボール、ラグビーリーグなど、他競技で映像判定を支える仕組みに近いものを、競馬にも導入すべきだと考えている。

その思いは、ゴールドコーストで行われたマジックミリオンズ3歳ギニーで不利を被ったニンジャが、物議を醸した裁定の末に勝利できなかったことで、さらに強くなった。

もし馬のトラッキング技術があり、妨害の前後で「どれだけ前へ出ていたか」を正確に示せるなら、裁定はここまで主観的にはならないはずだ、と彼は主張する。

また彼は、馬具変更を枠順抽選後に最終確定できるようにすべきだとも提案している。通常、シドニーの土曜開催では水曜正午が締切だ。

「例えばブリンカーを着けようと思っても、15頭立ての15番枠を引いたら、ブリンカーは逆に合わないかもしれない」とマイケルは言う。「騎手を届け出る締切の正午まで待って、枠順とレースでの運びを見極めたうえで、馬具変更も判断できるようにできないのか」

これはもっともな話だ。そして彼は、その意見を、いまや「かつての弟子」のもとで働く兄、師匠のリー・フリードマン調教師に、定期的な電話でぶつけることもできる。

リーの近くでは、ソフィーがAFL(オーストラリアン・フットボール・リーグ)のゴールドコースト・サンズで働いている。病院で3か月を過ごした、あの小さな赤ん坊が、いまはまったく別の世界でキャリアを築いている。

マックスは獣医師資格の取得へ最終段階に入り、ジェシカはインテリア設計の分野で働いている。3人とも大学を卒業した。フリードマン兄弟がそうだったように、子どもたちもまた、それぞれの道を見つけたのだ。

「リーは、僕が知っていることのすべてを、若い頃から教えてくれました」とマイケルは言う。「10代の頃だったかな、『これが自分のやりたいことなんだ』って、彼に話したのを覚えています」

バンドというのは、たとえ偉大であっても、永遠には続かない。分裂し、再結成し、別名義でツアーをする。

レオナルドクレセント通りの家はもうない。裏手の厩舎も、間近で見た幸運な者たちの記憶の中にしか残らない。

それでも、その痕跡は残っている。オーストラリア競馬に誰もが知る名前が並び、フリードマン兄弟がスーツ姿の看板役として時代を牽引した。そんな時代の記憶が、いまも確かに残っている。

マイケルは走り続けた。シンガポール、香港、そして帰国し勝利を掴み続けた。いったん血に染みついた競馬は、簡単には抜けない。

あの最高にクールな時代を生きられたことを、彼はいまも誇りに思っている。レイバンのサングラスも含めて。