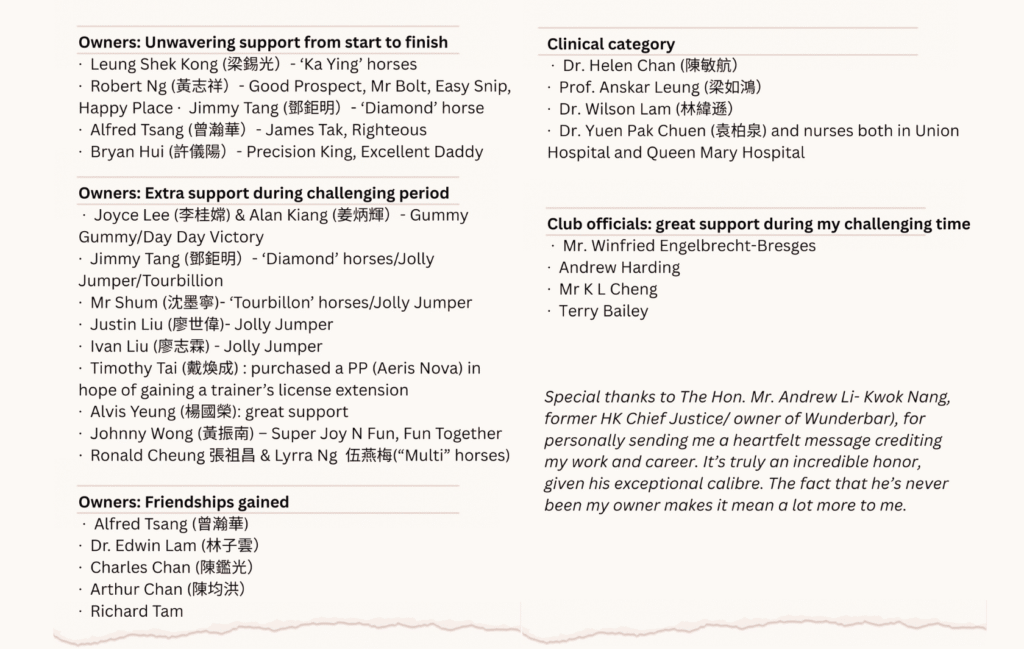

ベンノ・ユン、この男の人柄を何よりも物語る瞬間が、この日あった。ユン調教師の特集を取材させてほしいと頼んだその日、彼は沙田競馬場のクラブハウスに、感謝を伝えたい人々の名前を記したリストを持って現れた。手書きでびっしりと、唯一、自分自身を主役にして語れるはずの日に、だ。

そのメモに並んでいたのは、長年支えてくれた馬主たち、ジョッキークラブ関係者、そして医師や看護師、教授たちの名前だった。多くの調教師とは違い、ユンにとって自らを売り込むようなことは得意ではなかった。

だが、それでも時間をかけてこの『感謝のリスト』を作ったという事実が、今週66歳で引退を迎えるユンが、12シーズンの調教師人生を通じていかに誠実な姿勢を貫いてきたかを物語っている。

「調教師に昇格した時、すでに50代でしたから、そう長い調教師人生にはならないと分かっていました」とユンはIdol Horseに語る。

「だからこそ、自分に問いかけたんです。『自分の目標は何か?』と。アシスタントトレーナーとして働く中で、調教師と馬主の関係が長く続かないことを何度も見てきました。だから私は、単なる仕事上の関係ではなく本当の友情を築きたいと思いました。そして、どんな馬にも決して見切りをつけず、全力を尽くしてチャンスを与えたいと願ったんです」

ユンの競馬人生は、沙田の緑豊かな芝コースとはまったくかけ離れた場所から始まった。彼が生まれ育ったのは、深水埗区の端にある長沙灣、丘の上に建つ16棟から成る集合住宅「蘇屋邨」。住民は1万5,000人を超え、まさにひとつの “ミニ都市” だった。

蘇屋邨は、意外にも多くの才能を輩出した地でもある。広東ポップのスター、サミュエル・ホイ(許冠傑)や、ロックバンドのBeyondの兄弟たちもこの団地の出身だ。だが、そこに “馬” の姿はなかった。

5人兄弟のひとりだったユンの父は、カメラのセールスマンをしており、ときおり競馬を観る程度だった。そんな父が、ジョッキークラブの見習い騎手学校の募集が発表された時、身体は小さいが運動神経に優れた息子に見学を勧めた。

それは1976年のこと。見習い騎手学校の第3期生としての募集だった。同級生には、現在調教師として活躍するダニー・シャムの姿もあった。2人の調教師に共通する粘り強さと勤勉さは、まさにこの厳格な訓練時代に培われたものだ。

「本当に厳しかったですよ」とユンは、香港新界の上水にあるビーズリバー校舎での学校生活を振り返る。

「私たちはそこで寮生活を送りました。休みは日曜日の1日だけ。みんなで同じ部屋に寝泊まりして、食事も生活のすべてが学校の中でした。あの時は確か、14人くらいだったと思います」

ユンは優れた騎手の一人だったが、当時の香港競馬界において中国人騎手が『二流扱い』されていた風潮の中で、頭角を現すのは容易ではなかった。地元の英雄であるトニー・クルーズ騎手を除けば、ゲイリー・ムーアら外国人騎手が活躍の中心を占めていた。

現在では若手騎手がオーストラリアなどの地方競馬場へ派遣されて技術を磨く制度があるが、1970年代は、まさに “泳げなければ沈む” という弱肉強食の世界で、若手にチャンスが巡ってくることは稀だった。

それでも、ユンにとって忘れがたい瞬間はいくつかある。彼が初勝利を挙げたのは1979年11月、『カンフー』という馬でのレースだった。まるで昨日のことのように鮮明に覚えているという。

「あの時はハナを切って、そのまま押し切りました。ゲイリー・ムーアも出ていたんですが、一番印象に残っているのは、その週の調教のことなんです」

その勝利は、いわば “ただ乗っているだけ” の簡単なレースだったが、ユンが語る数日前の出来事こそ、彼の「諦めない」信念を象徴するエピソードだった。

初勝利の2日前、調教中にユンは振り落とされた。ちょうど調教師のアレン・タム・マンチャウ師の視界から外れた場所だったが、ユンは地面に引きずられながらも必死に馬にしがみつき続けたのだ。

「50メートルくらい引きずられましたが、何とか馬を止めて、もう一度騎乗しました。他の騎手たちは『お前、正気じゃない』って言ってましたよ。でも、あそこで手を離したら、ボスがレースに乗せてくれるはずがありません。当時は本当に、レースに乗るチャンスを得るのが難しかったんです」

1986年、騎手としてのキャリアに限界を感じたユンは、調教師を目指す決意を固める。調教助手から厩舎主任、そして助手へと、調教師への道を一歩ずつ進む中、彼は主にジョン・ムーア厩舎で経験を積んでいった。

だが、「名門厩舎に勤めている」というだけではユンは満足しなかった。まだ若手だったムーアの下で働きながらも、ユンはオフシーズンになると毎年、自費で世界各地の厩舎を巡る “自費研修” に出た。自らの視野を広げ、技術を磨くためだった。

最初の旅先はイギリス・ニューマーケット。クラシックウィナーから調教師に転身したフランキー・ダー師の下で修業した。細部にこだわる頑固なリヴァプール人でありながら、馬に対しては驚くほど優しい哲学を持っていたという。

「馬の力を最大限に引き出すための第一原則は、優しさである」

ダーが哲学として掲げていたこの信条は、ユンの心に深く刻まれた。

ユンの自主留学はその後も続き、オーストラリアではローズヒルのポール・サザーランド調教師、北米ではカナダのウッドバイン競馬場、そしてニューヨークのベルモントパーク競馬場で調教騎乗に取り組んだ。

この世界修業の旅こそが、ユンにとって「どんな調教師になりたいか」の原型を形づくる時間だった。ダーのように「馬を第一に考える調教師」という理想と、同時に「こうはなりたくない」と感じた反面教師の姿とも出会ったのだった。

「アメリカの調教師たちは、本当に馬を酷使していました。それはまだ若い2歳馬でさえも。全ての馬が何らかの問題を抱えていて、膝を悪くしたり、腱に炎症が出たりとね……2歳馬で週に3回も速い時計を出すなんてことが普通でしたからね」

ユンの飽くなき学びへの姿勢、穏やかな人柄、そして妥協のない勤勉さにより、着実に昇格していった。1991年にはクリストファー・チャン調教師の下でアシスタントトレーナーに昇格。その後は、南アフリカ出身のトニー・ミラード調教師の下で2年間勤めた。

そして、彼の人生を変える出会いが訪れる。その名はジョン・サイズ。オーストラリアから来た、まだ無名の新任調教師だった。

ゆったりとした歩き方、広いつばの帽子、ラバーブーツ姿。沙田に初めて現れた時のサイズを見た誰もが、どこか “場違いな農夫” を想像したものだった。「あとは麦わらをくわえて、帽子からコルクでもぶら下げれば完璧だったね」とユンは笑う。

「見た目はまるで農家の人でしたよ」

だが、わずか1度の会話で、ユンはすぐに確信した。「家に帰って妻と娘に言ったんです。『この人は、将来きっと伝説になる』って」

ミラードの厩舎では、人にも馬にも厳しい訓練が求められた。だがサイズのやり方は、その正反対だった。すべてがゆっくりと、そして意図を持って行われていたのだ。

「2人の違いは記録を見れば一目瞭然ですよ。トニーはとにかく攻めの調教師。でもジョンは忍耐強く、気づけばタイトル、タイトル、タイトル……でしたから」とユンは振り返る。サイズのキャリアを華々しくスタートさせた、3年連続チャンピオントレーナーの快挙を指している。

「ジョンのやり方は、時間をかけて土台を築くスタイルでした。だからこそ馬は長く活躍できたんです。彼にとって一番大事なのは常に “馬そのもの” で、実際、どの馬も使いながら成長していく姿が見えましたからね」

ユンはようやく、自分と同じように「朝一番に来て、最後に帰る」姿勢を貫く調教師に巡り合えたのだった。そして何より、馬への敬意と献身の姿勢も共鳴していた。

「まさに、全身全霊でした。飼い葉を自分で混ぜて、調教にも自ら騎乗していました。そのやり方は実にシンプルでしたが、誰よりも懸命に働いていたんです」

当初、サイズのやり方に疑問を抱く者もいた。ある調教騎手はその “型破りな手法” に耐えられず、厩舎を去ってしまったほどだ。しかし、シーズンが終わるころには、サイズは堂々のチャンピオンに輝いていた。

「多くの人たちが、彼に見せつけられた形になったんです。転厩してきた馬をどんどん変え、クラス5からクラス1にまで押し上げていったんですから」とユンは語る。その実力には、あのアイヴァン・アラン調教師さえも舌を巻いたという。

「アイヴァンがある日、私にこう言ったんです。『お前のボスこそ、ここの調教師の中で私が一番尊敬している人物だ』って」

ユンはサイズとともに12シーズンを過ごした。そのうち、7シーズンでチャンピオン調教師のタイトルを獲得。しかし、ユン自身の「調教師になりたい」という夢も次第に膨らんでいった。

だがその道は険しく、申請を重ねても免許はなかなか下りなかった。申請回数は自分でも数え切れないほどだと苦笑しながら語る。

「少なくとも10回は出しましたよ」

2013/14年シーズンを前に、ついに調教師免許を取得したとき、ユンはすでに54歳になっていた。だがその頃には、自分がどんな調教師でありたいか、はっきりとした理想を持っていた。

何よりも大切にしていたのは、自らに課したひとつの信条、「どんな馬も、絶対に見捨てない」。その一方で、香港競馬で成功を続けるには『代償』もあることを、痛いほど理解していたのだ。

トップトレーナーでさえ、いや、あのサイズでさえ、生き残るには “非情” さが求められる。結果を出せない馬は、他厩舎に転厩させるか、現役を退くしかない。時にそれは、「勝つこと」と「人間関係を保つこと」の二者択一となる厳しさだった。

「私は、ただ(勝てなくなった)馬を放出するようなやり方はしたくありませんでした。そうすれば、今まで築いた友情を失ってしまいますから」とユンは語る。

あの日、手にしていた長い “感謝のリスト” は、その信念を最後まで貫いた証だ。そしてもうひとつ、地元メディアが彼に与えた愛称は『容大夫(ドクター・ユン)』。問題を抱えた馬たちを丁寧にケアし、あきらめずに向き合い続けた調教師だけに贈られた名だった。

その哲学ゆえか、ユンの厩舎に “スーパースター” と呼べるような馬はいなかった。だが、11シーズンで368勝という安定した成績は見事というほかない。彼の『馬主第一・馬本位』の姿勢を何より物語っているのが、厩舎閉鎖を目前に控えた今も、41頭もの管理馬を抱えているという事実だ。

あと数日で引退する調教師に、馬を預け続けるということ、それはユンが築いてきた信頼の大きさを雄弁に物語っている。

もちろん、ユンの最後のシーズンは、勝ち星だけで語られるものではない。2024年6月、ユンは急性骨髄性白血病(AML)と診断された。それでも彼は、治療を受けながら自宅で仕事を続けた。そして娘のサムからの骨髄移植と治療の成功により、12月には競馬場に復帰を果たしたのだ。

復帰までの成績は、106頭出走でわずか1勝。それが、復帰後には驚異の19勝。その一つ一つが、まるでG1勝利のように祝福された。

取材の終わりが近づいても、ユンは感謝のリストの話をやめようとはしなかった。だが、家族について話が及ぶと、一瞬だけ言葉に詰まる。そして静かにこう言った。

「すべてなんです。妻のフィービーと、娘のサムは」

ジョッキースクールの門をくぐった約半世紀前から今日まで、ユンの人生は、馬と馬主たちに捧げられてきた。では、朝4時前に目覚ましを鳴らす必要のない日々がこれから始まる今、彼は何をするのか。

その答えはまだ明確ではない。だが、競馬から完全に離れるつもりはないという。娘のサムとともに、競走馬の血統コンサルタントとして活動する道もある。そして何より確かなのは、これからの人生の一部を、人のために捧げたいという思いだ。

ユンの “感謝のリスト” には、教授、医師、看護師の名前も記されていた。そして治療を終えた直後、彼がまず行ったことは、ユニオン病院とクイーンメリー病院への寄付だった。

「競馬という自分の専門性を、何か困っている人のために生かせたらと思っています。社会全体のために、地域のために。これまで私は多くの人に助けられてきました。だから、いつかその恩返しができたらと、そう願っています」