北海道のとあるレストラン。ここの片隅には、騎手の写真を一面に貼った壁があるという。本人は訪れたことがなかったが、壁にはレイチェル・キング騎手の写真も飾られていた。インタビューを受ける写真、自分の映像をスマートフォンで見せている写真、馬に跨がる直前に待機する写真などなど……。

そして今回、キング本人がお店に来訪。写真の前に、ついに本人が現れた。

「お店の人は私を見て、本当に二度見しましたよ」とキングは笑う。「大歓迎でした。もう、本当に大騒ぎって感じで。この国の競馬を愛する文化を体現する人たちでした」

「北海道のレストランだったり、街を歩いているとき、駅でも……シドニーやイギリスでは一度も声を掛けられたことがありません。でも日本のカフェに行けば、みんな気付いてくれるんですよね。オーストラリアで言えばフッティー(オーストラリアンフットボール)の選手みたいな扱いですね」

自分のホームタウンではない場所で、これほどまでに熱烈な歓迎を受けるのは、少々珍しい話に聞こえるかもしれない。だが、キング自身はシドニー北西部の街を歩いてもほとんど注目されないと言う。スポーツに熱狂するオーストラリアでは、脚光を浴びるのはラグビーリーグやオーストラリアンフットボールの選手、トップクリケット選手たちだ。騎手が注目されることはまずない。

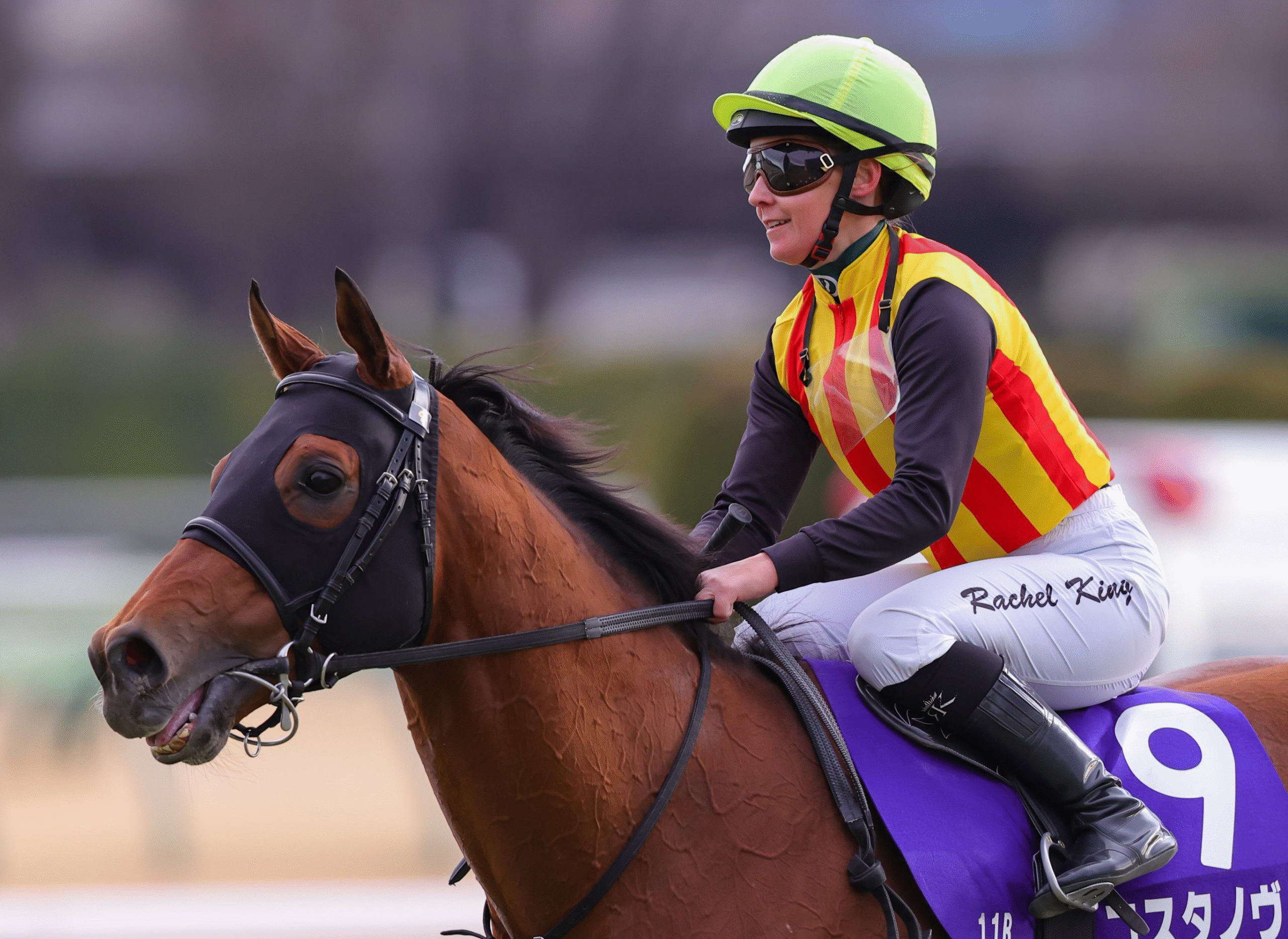

しかし、日本では事情が違う。名前はキングでも、その実績はすでにクイーン級。彼女は今年、コスタノヴァでフェブラリーステークスを制し、日本で初めてG1平地競走を勝利した女性騎手となった。このニュースはオーストラリアではわずかな反響しか呼ばなかったが、JRAにとっては歴史に残る出来事だった。

「G1でこれほど自信を持って臨んだことはなかったかもしれません。日本でもちゃんと勝てていましたが、ダートでは……正直に言うと、対応できるのか疑問視する声もありました」

「女性騎手として初めて、日本の平地G1を勝てたことは嬉しいです。ですが、私は『女性騎手』 という枠組みよりも、一人のジョッキーとして扱われる方が好きなタイプです。誇りではあるし、嬉しい気持ちはありますが、女性騎手というより『世界のジョッキー』としても見てもらえたら嬉しいです。そんなところですかね」

キングは長年、シドニーの険しいジョッキールームで世界有数の騎手たちと対等に渡り合ってきた。ジェームズ・マクドナルド、ヒュー・ボウマン、ケリン・マカヴォイ、トミー・ベリー、ジェイソン・コレット、ナッシュ・ローウィラー。歴戦の猛者である彼らを、何度も打ち破ってきた。

キングは自分を「女性が男たちに挑む存在」と考えたことは一度もなく、常に「一人の騎手」として捉えている。

多方面で道を切り開いてきたレイチェル・キングという人物を理解するには、彼女が騎手として活動する唯一の理由を知る必要がある。それは馬のためだ。

眠たい雰囲気すら感じさせる、真冬の開催日。場所はシドニーのワーウィックファーム競馬場。キングはジョッキールーム前の古いベンチに座り、Idol Horseの取材に応じてくれた。調教師、同僚騎手、馬主、そして裁決委員がパドック近くを行き交う、レースとレースの合間の短い時間だ。

彼女の笑顔が最も輝くのは、これから乗る馬やG1勝利を語るときではなく、地元で開催される障害馬術の競技会の話をするときだ。

キングには、自身が世話をする引退競走馬が2頭いる。一頭目はミリタリーミッション。オーストラリアで重賞を複数回勝ち、メルボルンカップでは10着に入った実績を持つ。もう一頭のパスオブグローリーも重賞やリステッドを2勝し、現役時代に50万豪ドル近いを賞金を稼いだ馬だ。

この2頭はどちらも芦毛でよく似ており、ともにイギリスのヒューゴ・パーマー厩舎からオーストラリアにやって来た。そして、キングは現役時代にこの両馬で勝利を挙げている。

2頭が現役を退く前から、キングは関係者に引退後の世話を申し出ていた。陣営は快諾、譲渡の費用は一切かからなかった。そして、レースで得た賞金以上の充実感を今、彼女は感じている。

キングにとって、パスオブグローリーとの挑戦は障害馬術の一大プロジェクトだ。彼女は引退後の第二の馬生に向けて、秘められた才能を開花させられるよう丁寧に育ててきた。馬術競技での練習仲間は、あのネイチャーストリップ。ジ・エベレストを制し、ロイヤルアスコットでも勝利したかつての豪州最強スプリンターも、今は同じく馬術の道を歩んでいる。

「私の馬が実際に大会で優勝したんです。で、ネイチャーストリップは同じクラスで3位入賞でした」とキングは嬉しそうに話す。

となると、その賞金は?

「たぶん100豪ドル(約1万円)くらいです」と彼女は笑う。

「夫のルーク(ヒルトン)に『賞金獲ったよ!』って叫んで見せたら『いくら?』って聞かれて。でも、どんな勝利よりも嬉しかった。賞金なんてなくてもリボンがもらえれば十分です。今はとにかく馬に情熱を注いでいます。他の騎手たちからも “ポニー大好きガール” なんて言われちゃってますけど、まさにそれですよね。馬は全員我が家に連れて帰りたいくらい。馬好きはやめられませんよね」

キルルターサンダー、この馬もキングが決して忘れない一頭だ。

当時16歳のキングが、アイルランド・コーク州のレースで初めて騎乗した10歳の障害馬。それがキルルターサンダーだった。調教師のエイドリアン・マグワイアから鞍を借りなければならず、それを手渡された小柄なキングは思わず落としそうになったという。斤量込みの重さは、5〜6ストーン(約32〜38キロ)もあったとキングは見積もる。ラスト2つ目の障害に差しかかった頃には人馬とも消耗し、キングは落馬。騎手としての最初の経験は強烈に刻まれた。

その後の騎手人生は期待と挫折の繰り返しだった。障害競馬、ポイントトゥポイント(アマチュア騎手限定の障害競馬)、さらには事務職をこなしながら朝の調教に乗る日々。イギリスでの見習い騎手時代、6か月間で1勝も挙げられなかった少女が、プロの騎手として大成するとは誰も想像していなかった。

転機となったのは、オーストラリアへの移籍という大胆な決断だった。

最初に行き着いた先は、バート & ジェームズ・カミングス厩舎。まずは調教助手としての勤務だった。それでも、キングは本当のバート・カミングス調教師を知ることはできなかった。働き始めた頃には彼の健康はすでに悪化しており、メルボルンカップ12勝という伝説的な名伯楽であることも当初は理解していなかったという。

「誰の下で働くのか、最初は全く知らなくて。バート(カミングス)のことを何も知らずに応募したので、ただ『友人の紹介でやってきました』とだけ。働き始めてからようやく実績や人柄を知り、圧倒されました。ですが、実際に先生から学ぶ時間は多くありませんでした」

カミングスは寡黙ながらも、ウィットに富んだ一言で知られた人だ。ある日、衛生検査官が厩舎を訪れ「ハエが多すぎる」と指摘すると、カミングスは即座に「じゃあどのくらいまでなら居てもいい?」と冗談で切り返したという。彼は忍耐強い接し方を説き、冷静な騎乗を好み、常にメルボルンカップを最優先目標とした。

キングが次に働いた厩舎も同じく名高い調教師の下だったが、その性格は正反対だった。その人物の名は、ゲイ・ウォーターハウス。レイチェル・キングの物語を語る上で、オーストラリア競馬界のあらゆる “ガラスの天井” を打ち破った殿堂入りトレーナーの存在は欠かせない。

彼女は華やかで、活気に満ち、物怖じせず、レースに出れば馬にはハナか先行で運ぶ競馬を求める。カミングスとはまさに対極の名伯楽だ。

「ウォーターハウス先生のことはオーストラリアのお母さんのように思っています」とキングは語る。「プロの騎手としてだけでなく、プライベートでも近しい関係です。困ったことがあれば一番に電話をします」

キングがウォーターハウス厩舎にやって来たとき、見習い免許もなければ、騎手免許取得の予定もなかった。事務経験があったため、ウォーターハウス師は調教の合間にオフィスワークを手伝ってほしいと考えていたほどだ。しかし、タロックロッジ調教場で働き始めて数週間後、キングはブリスベンへと遠征し、クイーンズランドのウィンターカーニバル開催に帯同する役目を託された。

「トラックに乗り込んで『ブリスベンってどこ?』って聞いたのを覚えています。そしたら『ここから2日かかるよ』って。もう、本当に真っ白で。全くわかっていませんでした」

「最初は『1頭連れて2週間行ってきて』と言われたのに、結局3か月滞在して8頭の滞在馬を担当していました」

その間、厩舎は好調な成績を残し、ウォーターハウスはキングを信頼できる人材だと確信した。キングがシドニーに戻ってからすぐ、ある夜にウォーターハウスから電話がかかってきた。夜9時にウォーターハウスから電話が来るのは異例、しかもキングが起きていたのも珍しかった。

「彼女は『明日フランスに飛んでこの馬を迎えに行き、そのままアメリカに連れて行ってほしい』と言ったんです」とキングは振り返る。

「最初は意味が分からなくて『えっと、どういうことですか?』と聞いたら『明日の朝は厩舎に来なくていいから。午後の便に乗るのよ』と。シャンティイでポルニシェという馬を受け取り、ベルモントダービーに出走させてから、その後イギリスに戻って検疫を受けさせなさいって。貨物室で馬と一緒に飛行機に乗ったんですが、こんな経験は初めてで……フランス語も話せませんでしたから」

それから1年間、キングはウォーターハウスに対して「オーストラリアでプロの騎手になりたい」という一つの願いを粘り強く訴え続けた。次の段階として、今度はキャリアを始めるための後押しが欲しかったのだ。ウォーターハウスがようやく本気だと理解したのは、当時助手だった香港のマーク・ニューナム現調教師がキングをレーシングNSWのオフィスに連れて行き、見習い騎手の申請書類にサインさせたときだった。

キングのオーストラリアでの騎手人生は、小さな競馬場から始まった。まず、ニューサウスウェールズ州の地方で勝利を重ね、次に州内のプロヴィンシャル、そして遂にシドニーのメトロで頭角を現し始めた。

ウォーターハウスが彼女をどれほど評価していたかを示す出来事が、2017年のワーウィックファーム開催で起きた。キングは騎乗していたのは、ゲイリー・ポルテリ厩舎のパペットマスター。ゴール前の勝負どころで外と内から挟まれ、バランスを崩してしまい、入線後に落馬してしまった。

「彼女(ウォーターハウス)があのゲートまで来て私を迎えに来たんです」とキングはパドックの向こうを指差す。

「私に付き添いながら、私は大丈夫と言うのを遮って『大丈夫じゃないでしょう。今日は帰りましょう』って言うんです。『ガイ、大丈夫です』と言っても『帰るのよ』って。大説教でした。子どもが叱られているみたいでしたね」

「厳しい人ですが、本当に素晴らしい人です。努力しなければ何も得られない、必死に働かなければならないと教えてくれました。私は何年も彼女の下で働き、見習いとしてもお世話になりましたが、今でも毎週欠かさず厩舎を手伝いに行きます」

ウォーターハウスはキングについて、このように話す。

「直感で人柄を気に入ったのなら、半分は大丈夫です。彼女ならやれると直感したし、実際に失望させられたことは一度もないですよ」

「彼女は馬上でのバランス感覚が素晴らしく、向上心が強いです。一番大事なのは成功を望む心です。そして、それを挫けずに貫いてきた。多くの女の子は途中で諦めるけれども、レイチェルは違う。多くの人ができないことをやっている。減量苦がないのも大きいですね」

その粘り強さは、キングを地球の反対側へと導いた。彼女は再び、JRAの短期免許を取得し、日本に帰ってくる。調整ルームでの隔離生活にもすっかり慣れ、暇つぶしは支給されたiPadでNetflixを見ることだという(ちなみに、ライアン・ムーア騎手のお気に入りはtalkSPORTを聴くことだとか)。

出馬表に掲載されたカタカナの名前を見つけるのも得意になったと話すキングは、日本競馬のことを「オーストラリアとイギリス、二つの故郷が混ざったような場所」だと分析している。

そして何より好きなのは、他の騎手が乗りこなせない馬に乗ることだと話す。

「チャレンジが大好きなんです。もし馬を立ち直らせたり、その馬に合う何かを見つけて力をもう一段引き出せたら、それって最高ですよね。『今の自分で満足』なんて思いたくありません。もっと上を目指したい。香港に行っても日本に行っても、もっと上を目指したいんです」

もしそうなれば……北海道には、彼女の写真を飾るレストランがもう一つ、いや、それ以上に増えるかもしれない。日本競馬の “新しい女王” として。