2005年の菊花賞。ファンファーレが鳴り響き、ゲートが開くと京都競馬場は歓声に包まれたが、それは期待が生み出す緊張感を一時的に緩和する、短くも張り詰めたものだった。

ディープインパクトは菊花賞の勝利、その先にある史上2頭目の無敗での三冠達成に向けて、単勝1.0倍の圧倒的な1番人気に推されていた。全てのファンが固唾を呑み、16頭が疾走する中、実況の馬場鉄志アナウンサーは、自分の言葉が歴史を彩るサウンドトラックになることを知っていた。

3分後、この天才的な牡馬がファンの大歓声に迎えられてゴールへ突き進むと、馬場は高らかに叫んだ。

「世界のホースマンよ見てくれ!これが日本近代競馬の結晶だ!」

馬場の言葉は電波に乗って、日本全国の家庭にその瞬間を届けた。

馬場はIdol Horseの取材に、「あれは勝つとわかっていましたから」とあの名実況の背景を明かす。

「もうある程度喋ることも準備していてね、かっこつけてやってたから」

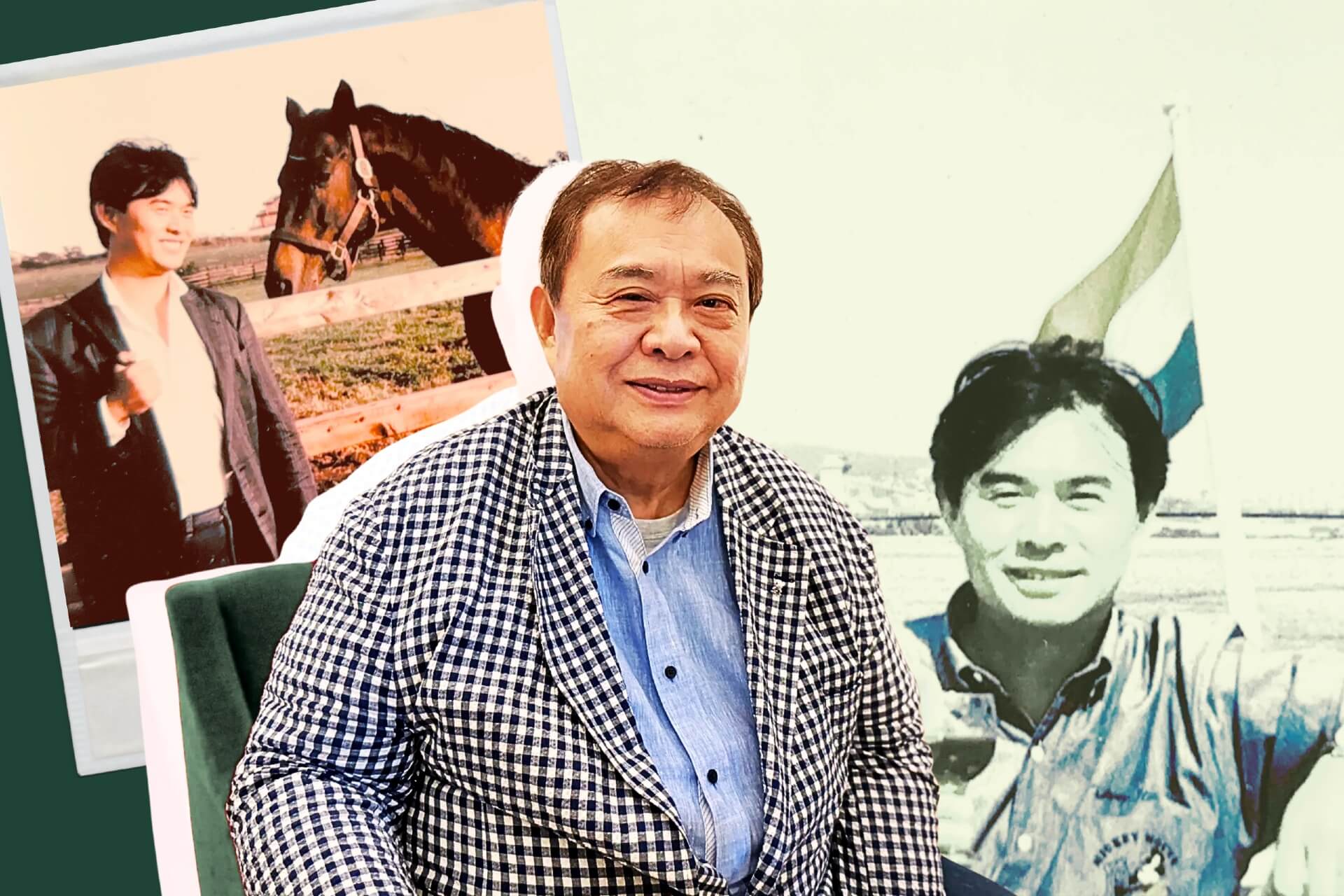

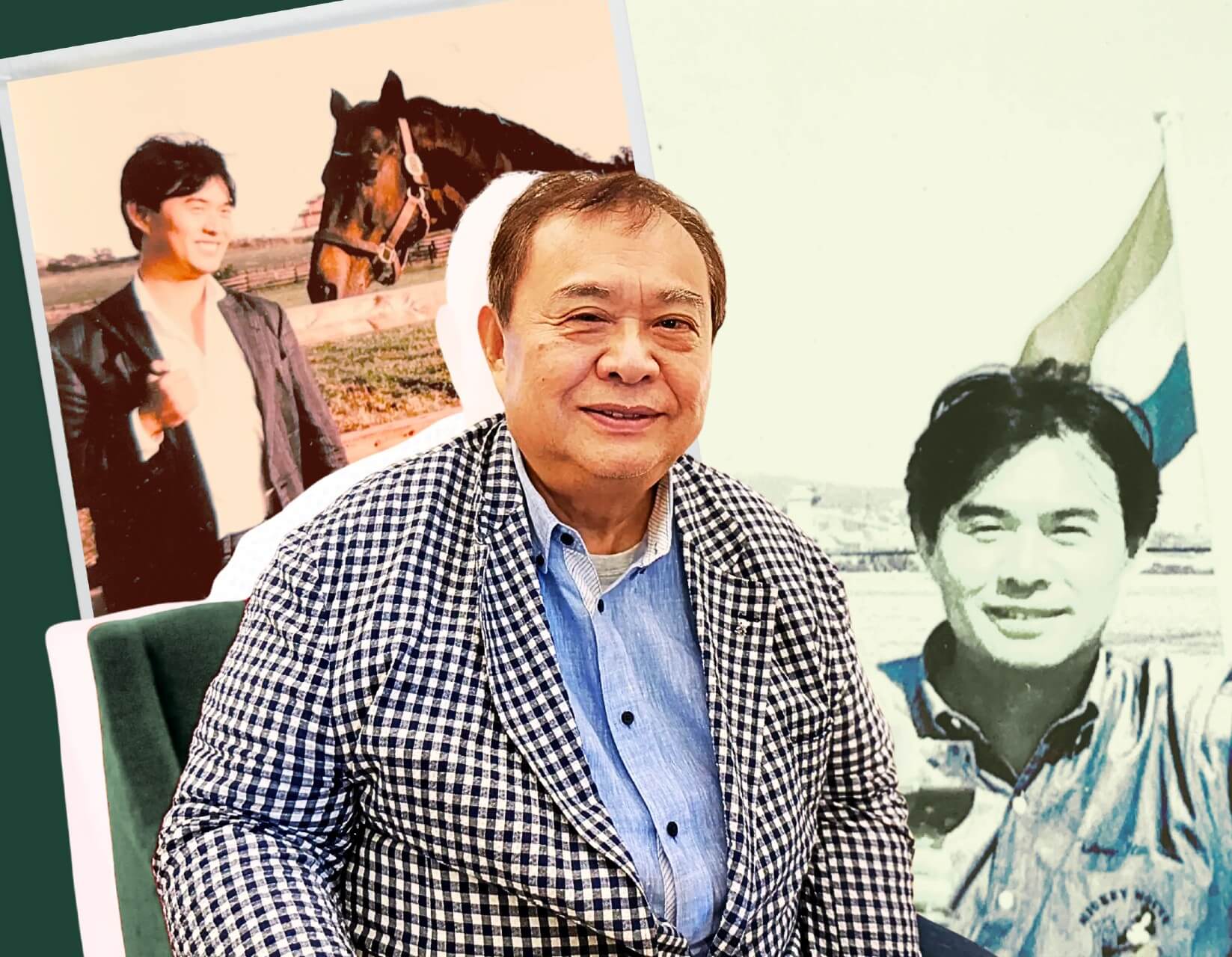

馬場は今年、75歳を迎える。それから20年近く経った今でも、大阪のスイスホテルのロビーにある喫茶店に腰掛けながら、あの秋の京都競馬場を鮮明に思い出していた。初夏のうだるような暑さを避け、行き交う人々で賑わう平日の午後。そこに座る馬場の顔を知る人は少ないかもしれないが、彼の声を知る人は多いだろう。

36年間、関西テレビで競馬をはじめとするスポーツ中継を担当してきた馬場は、徹底した取材でスポーツへの敬意を示してきた。

「昔京都競馬場の馬事造園課に聞いてさ、池に白鳥が何羽いるのかって」と馬場は語る。

「何かの実況で『池のスワンも…』って言いたくて」

すると「163羽です」と教えられ、別の実況でその言葉を使ったという。

しかし、馬場は自分が実況の主役だとは決して思ってこなかった。

「競馬だけじゃなくて、全てのスポーツに言えることだけど、アスリートにリスペクトがない実況はダメだと思う」と馬場は語る。

「だから、実況者が目立っちゃいけない」

フジテレビ系列の関西テレビで、競馬以外にも数多くのスポーツ中継を担当してきた馬場だが、幼い頃からスポーツ中継が大好きだったという。

「僕は1950年生まれなんで、子供の頃に中継されていたのは野球と相撲とプロレスだけだったんですよ」

1950年代から60年代にかけての少年時代、彼のヒーローは、相撲の栃錦、野球では国鉄スワローズに所属していた金田正一と箱田淳だった。スポーツ好きだった馬場の父は、戦争から帰ってくると、自身の兄弟たちと野球チームを結成した。

「親父はすごく上手で、長男はプロ野球にスカウトされたくらいです」と馬場は振り返る。

「親父もアマチュアでしたけど、多摩地区では負ける相手がいなかった」

しかし、馬場が将来の天職へのきっかけを掴んだのは、ダイヤモンドの上ではなく、父が聞かせてくれた一風変わった子守歌だった。

「僕が寝る時に父が野球実況みたいのをきかせてくれて、『ピッチャー大友、投げました!』とか言うんですよ」

「それを聞くと喜んで、すやすやと寝たらしいです」

馬場が初めて競馬と出会ったのは、高校時代のことだった。サッカーに熱中し、プロを目指そうとさえ考えていた頃だった。しかし彼は瞬く間に競馬の虜となった。

「競馬はね、高校の頃にフジテレビで、白黒の中継を見ていたんですよ」と馬場は語る。

そして1969年の有馬記念を現地で観戦し、その迫力に魅了された。

「スピードシンボリが勝って、アカネテンリュウと一騎打ちでね。すごい競馬を目の前で見て」

馬場はすっかり競馬にのめり込んでいた。1970年の東京優駿の翌日には、夜明けに起きて一人で千葉のセリ市を見に行ったという。

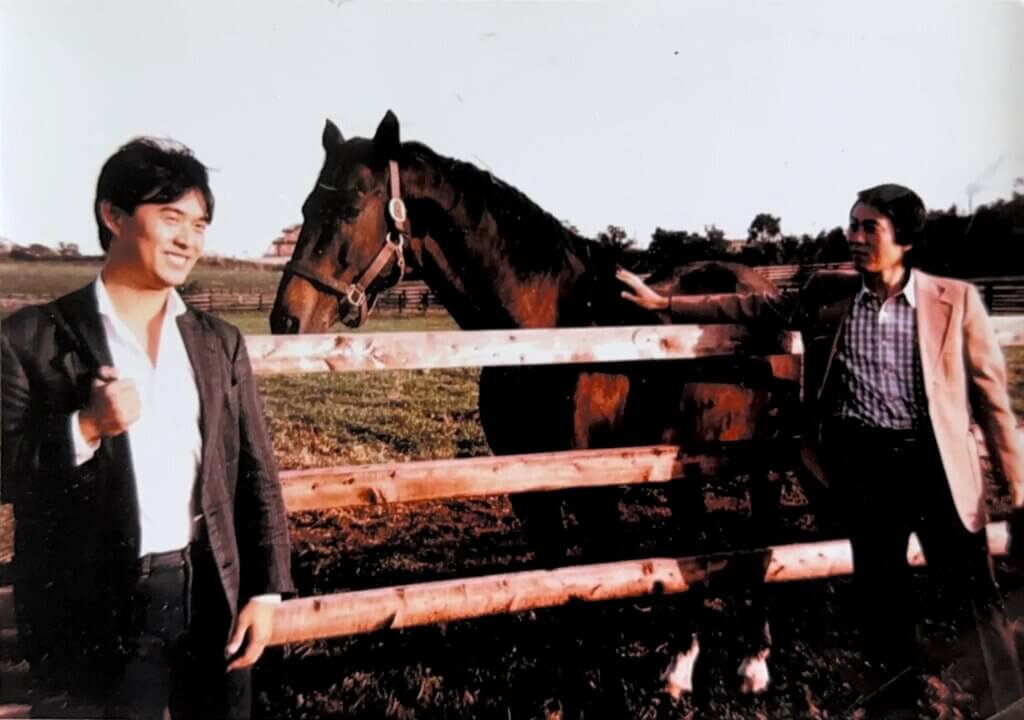

「尾形藤吉さんとか有名な調教師がずらっと並んで、折り詰めの弁当食ってるとこで、駅前でパン買って1人で食ってね。そんな学生は誰もいなかった。写真だけ撮って」

大学生活の前半は、学生運動の影響で講義がなかったため、馬場はトラック運転手や、米軍キャンプで食料品を配達するアルバイトをしていた。そこで彼は英語も覚えた。

彼が競馬メディアの世界に足を踏み入れたのは、放送ではなく、早稲田大学の先輩で新宿でサラブレッド血統センターを経営していた白井透氏と共に、競走馬の血統書を作成したのがきっかけだった 。二人は『競馬四季報』の創刊号を立ち上げ、白井が馬場が作成した種牡馬の成績と獲得賞金の表を発見すると、それは『種牡馬録』として発展し、後に『競馬年鑑』へと進化した。

タケシバオーの海外遠征は、馬場にとってさらなる転機となった。多くの日本の競馬ファンと同様、彼も短波放送に耳を傾け、その競馬熱はさらに高まった。

「本当は買っちゃいけないんだけど、後楽園場外で馬券買ったりもしてました」

「当時、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)の小坂巌さんというアナウンサーがいらっしゃって。小坂さんが、『日本の皆様、おはようございます。こちらはアメリカ、ローレル競馬場です。いよいよ日本のタケシバオーが…』と言って。これ、かっこいいなと思ってね、痺れるんだよね」

チャイナロック産駒の牡馬、タケシバオーは、1968年と1969年にワシントンD.C.インターナショナルに2度出走した。結果はどちらも最下位だったが、小坂の実況は馬場に強い印象を残した。

「小坂さんの実況を聞いて、『競馬の実況っていいな』と思いました」

「それと同時に、フジテレビを見ていたら、先輩の杉本清さんが1969年から実況を始めたんです」と馬場は言う。「だから杉本さんの実況を、毎週必ずちっちゃいオープンリールのレコーダーで全部録音してたんですよ」

アナウンサーになることを決意すると、馬場はすぐに行動を起こした 。最初のヒントは電話帳だった。

「たまたま電話帳でラジオたんぱの小林皓正さんという人を見つけて、電話してみたんです」

「そしたら彼は僕を自宅に招いて、服色を塗る紙をくれて、僕は自分でそれを書いて競馬場に行って、2階席の一番前とかで実況の練習をしてたんです」

大学在学中、馬場は2年連続で夏休みに北海道の社台ファームで働いた。午前4時から始まる重労働や、着床を確認するための直腸検査を手伝うなど、馬に関する実践的な経験を積んだという。この経験は、後年にJRAの理事たちをも驚かせることになった。

この牧場での経験が、後に実況のあり方を変えることになる気づきを馬場にもたらした 。一緒に働いていた「おじいちゃんやおばあちゃん」が、寝ワラを上げながらラジオ中継を聞いている時、レースに出ている全ての馬が言及されているわけではないことに気づいたのだ。

「『この前ここにいた、なんとかっていう馬が、今日は後ろの方走っている』とか言って、(出走馬の関係者が)一生懸命応援するわけです。それを聞いて、『とにかく全部の馬を言わなきゃいけない』と思ったんです」

「たとえシンガリで、最後尾にいる馬でも、実況者は全ての馬を呼ばなければならない、という信念が僕の中に芽生えました。当時、フジテレビなんか5、6頭しか言ってませんでしたから」

1974年、馬場は関西テレビにアナウンサーとして入社した。しかし、希望していた競馬中継だけを担当することはできず、他のスポーツも取材しなければならなかった。

彼は当時関西に4球団あったプロ野球や、毎年海外から生中継されるF1やアルペンスキーを担当していた時期を、「多忙でも貴重な経験」だったと回想する。

「海外は競馬では行ったことない。F1とかスキーでスイスとかスロベニアとか貴重な経験はさせてもらったけどね。けどね、やっぱり関西にいると、京都とか奈良とかも千年の都だから」

馬場の代名詞ともいえる、四季折々の情景や、俳句、短歌、さらにはワーズワースといった文学作品を織り交ぜる緻密な実況スタイル。馬場は、このスタイルは京都や奈良といった古都に身近だったことに加え、先輩である杉本清の影響も大きいと語る。

「杉本さんも独特のビートとリズムがあるんですよ」と馬場は言う。

「地を這うような低い声で、『京都競馬場…』って」レースがスタートするとだんだんと彼の緊張感は最高潮に達するが、そこに「キザな言葉」を挿入する。彼曰く、杉本はそれを「アンコ」と呼んでいた。

「彼も『馬場よ、あんまりアンコ入れすぎるのもよくないんだよ』と教えてくれたんだけど」と馬場は言う。「それはそれでかっこいいな、と思うんだけどさ。その通りやっちゃったらね」

杉本の後輩として、最初は彼の実況を真似ていたという馬場。しかし、あるディレクターにそれを指摘されたことが、彼が独自のスタイルを確立する転機となった。

「だから、僕はスポーツ実況ならではのかっこよさに加えて、四季折々を入れ込むことにしたんです」と馬場は言う。

「京都にいるし、桜花賞も菊花賞もあるし、桜や菊のことを勉強しようと思って、そういうの勉強しだして」

「紀貫之の『さくら花散りぬる風のなごりには水なき空に波ぞ立ちける』とかを、少しでも実況に取り入れられたらかっこいいなと思って」

馬場がもう一つ大切にしていたのが、日本語特有の韻律である七五調だった。彼は、このリズムは俳句や短歌だけでなく、歌謡曲にも使われていると語る。

馬場のもう一つのこだわりは、天候や気象に関する表現だった。現役時代は、古典の歌集だけでなく、気象用語の辞典も持ち歩いていたという。

「気象の勉強ってね、面白いですよ。もちろん、当日の天気にもよるけども。例えば、『春霖をついてスタート』とか、『忘れな草色の空から』みたいなのを、ちょっとキザだけど言ったり」

実況に織り込む言葉の準備は、古典文学や気象用語に留まらなかった。馬場は、騎手たちとの交流も重要な要素だったと振り返る。

彼は武豊や四位洋文といったジョッキーに、たびたびレース中の感情、音、雰囲気などを尋ねていた。

「『スタートする時ってどんな感じなの?』って聞いたりね」

「すると、四位くんが『馬場さん、椅子に座って』って。『俺がその椅子を引くからさ。それがスタートの衝撃ですよ』って言ってくれたりね」

さらに馬場は、忘れられないレースの一つとして、1989年のマイルチャンピオンシップを挙げ、オグリキャップに騎乗した南井克巳とバンブーメモリーに騎乗した武豊が繰り広げた激闘について語り始めた。

「俺がユタカに『次のレースはどう?』と聞いたら、彼は『作戦があるんです』って言ってね。ユタカは詳細は教えてくれなかったから、南井のところに行って、『ユタカが作戦があるって言ってたよ』って話したんです」

「そしたら南井は、『俺は作戦ないよ。あいつは色々考えてくるだろうけど』って」

4コーナーで、武豊の秘密の作戦は明らかになった 。バンブーメモリーは外から一気に大まくりを仕掛けた 。するとオグリキャップも内から再び伸び、追いすがった。馬場は、歴史的な激闘を制した南井が、レース後のインタビューで「今日も負けたような感じがした」と涙ながらに語った姿が忘れられないという 。

南井とオグリキャップをクビ差まで追い詰めた伝説のジョッキー、武豊の技術と戦略について、馬場はメイショウサムソンが三冠を掛けて臨んだ2006年の菊花賞前のコメントを振り返った。

「あの時の豊もアドマイヤメインっていう馬で逃げたんだよね。レース前に『作戦教えてよ』って言ったら、『馬場さんね、1000m1分1秒で行く、2000m2分2秒、3分3秒で勝てなかったらしょうがない』って言ってた。きっちり行くんだよね」

アドマイヤメインは4コーナーまで先頭を譲らず、後続を突き放したが、大外から追い込んできたソングオブウインドに交わされ、3着に終わった。

そして話題は武豊の父、武邦彦に移った。馬場は彼を「いまだに競馬の世界で一番好きな人」と評し、1977年に “天馬” トウショウボーイと逃げ切りで制した宝塚記念についても「名勝負」と熱く語った。

「俺はクニちゃん大好きで。本当にかっこよかったんだよ。背も高いしね。宝塚記念勝った時、綺麗に12秒5、12秒1、12秒5、ぶわーってもう逃げ切ったんだよ。名レース・名競馬だったけどね。親子揃って綺麗なラップなんだ」

「だから、この前のメイショウタバルの宝塚の時はね、それを言ってくれる人いないかなと思ったら、誰も古すぎて言わないね、さすがに。次の日、(石橋)守と電話でしゃべって、『トウショウボーイ思い出したよ』って」

昔の名馬について生き生きと語っていた馬場だが、最近の競馬について思うことを聞かれると、その口調は少し沈んだものになった。

「今はステイヤーが全く見向きもされないね」と馬場は吐露する。

「インディアナとかタケホープ、ベルワイド、メジロ一族といった馬が好きだったから。少し残念だよね」

馬場は長年の知見をもとに、「でも、サラブレッドはもう限界だと思う。多分オーバースペック」と見解を語る。

「たとえばキズナなんかでもすごい切れ味があるんだけど、ああいう切れる馬っていうのは怖いんだよね。キレが却って脆さになる。表裏一体だからね」

インタビューの最後に、競馬実況者としての信念を改めて問われた馬場は、1999年の秋華賞を例に挙げ、正確さとスピードの重要性を強調した。

「正確さ。とにかく間違ってはいけない」

「次はできるだけ早くその馬の動き、騎手の動きを言う。だって3コーナー見たら何勝つか大体わかるからさ、4コーナーではもう来そうだなっての名前全部言っておく必要がある」

「だから、ブゼンキャンドルやクロックワークといった馬も、常に視界に入れていた。頭の中では、『大外からクロックワークが来てるな』と思ってるから」

「5、6頭が、ハナ・ハナ・アタマぐらいの着差になっても、ちゃんと言えるようにね」

「自慢になるけども、ノーリーズンが落馬した2002年の菊花賞でも他社は俺よりも馬名言うのが1秒以上遅かった」

「ああいうのが、やっぱりアナウンサーの勝負なんだよ」