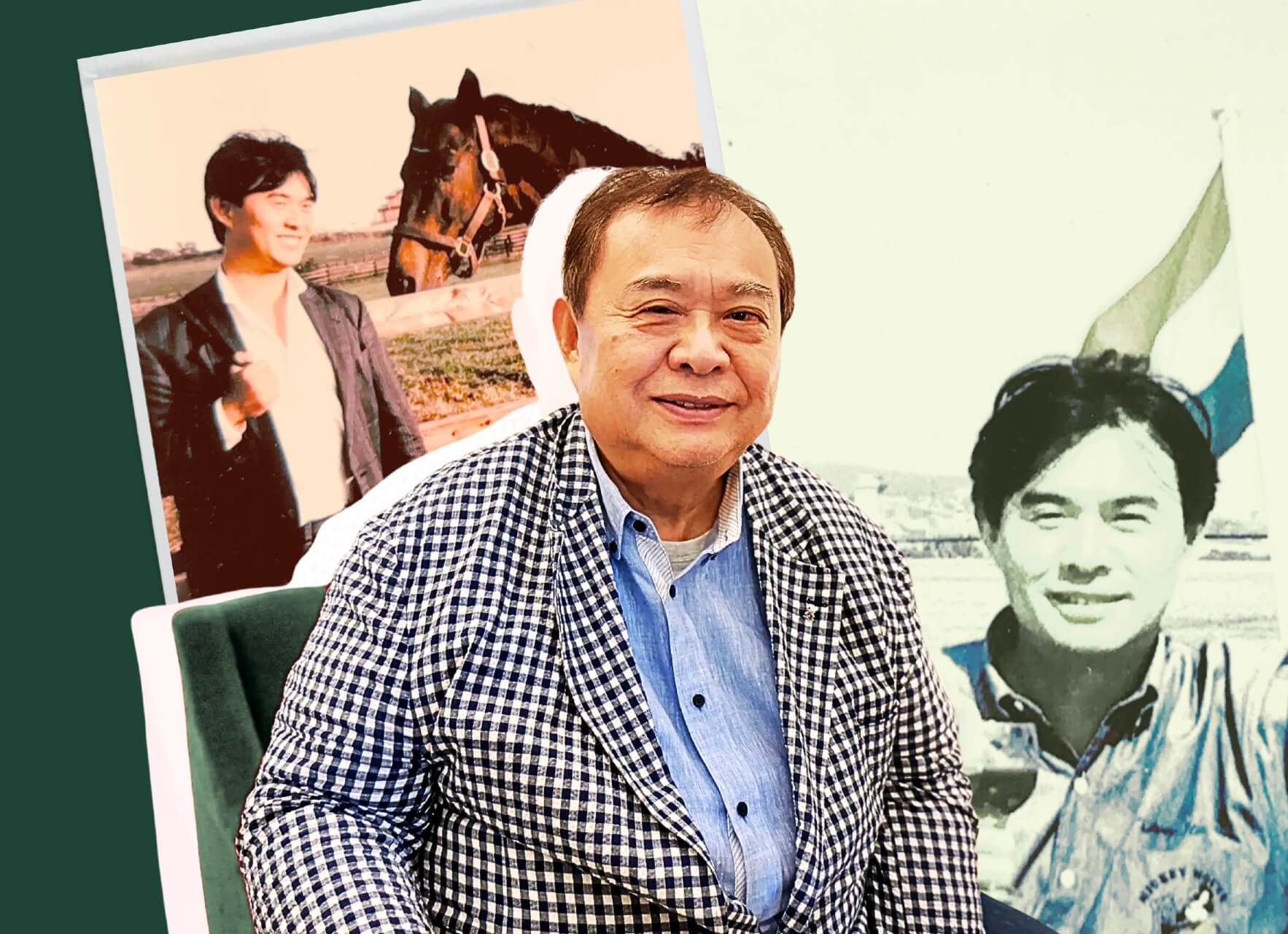

「お待ちしてました」と、高知競馬場のメインスタンド5階にある放送室のドアを橋口浩二氏が開ける。彼は1994年以来、この部屋のマイクから、地方競馬の魅力を伝え続けてきた実況アナウンサーだ。

橋口アナの穏やかな声とユニークな実況を聞いたことがある人なら、その挨拶の温かさに驚きはしないだろう。眼下に広がる魅力的な競馬場を見下ろす小さな部屋に、旧友を迎え入れるかのような一幕だ。

馬券発売中にオッズとともに流れる軽快な音楽とレース前のファンファーレ、そして発走の口上 —— これらはすべて、橋口が担当している。

彼は競馬の知識も、経験も全くないままこの世界に飛び込んだ。存続の危機にあったこの小さな競馬場の再建に、マイクを通して自らの人生を捧げてきた。

そのキャリアは単なるレース実況にとどまらない。アナウンサーが音楽を作曲し、物語を紡ぎ、全国的な社会現象の触媒として機能するという、新たな可能性をも提示したのだ。

四国南部のほぼ中央の海岸線に近い、木々に囲まれた丘に縁取られた競馬場に橋口がやって来るまでは、ここもまた、世界中の小さな地方競馬場と同じ運命をたどるかに見えた。

それはすなわち、入場者数と売上の減少、そして施設の老朽化による、緩やかな消滅という宿命だ。

橋口が高知競馬の変革と、地方競馬におけるその奇跡的な隆盛に与えた影響を理解するには、橋口の学生時代と、彼がアナウンサーとして競馬の世界に至るまでの、型破りな道筋から遡る必要がある。

「学生時代にバンド活動をしてて。お金かかるんですよ」

楽器の購入や遠征費用を稼ぐための高時給のアルバイトを探し、地元のRKC高知放送のオーディションを受けたのが全ての始まりであった。テレビやラジオのアナウンサーになりたいという願望は全くなく、あくまでバンド活動の資金を得るのが目的だったのだ。

そんな中、高知競馬場が実況アナウンサーを探しているという話が舞い込む。決め手となったのは、競馬への情熱ではなく、むしろ逆境への挑戦心だった。

「当時から高知競馬、累積赤字があったんです。それを聞いたらね、じゃあやろうかと。全力でやって、そこをなんとかできないかと思ったんです」

それまで競馬を全く知らない素人が、存続の危機にある競馬場の未来を背負うという、まさに「とんでもないギャンブル」の始まりであった。

橋口の実況の哲学は、彼の最初の、そして第一の目的である「高知競馬を残すこと、守ること」に集約される。そのために目指したのは、「顔の見える競馬場」というコンセプトであった。

橋口が「一度廃止になりかけたから、みんなで一緒にやろうっていう目的がはっきりしてる」と語るように、高知競馬の強みはその一体感にある。その温かい雰囲気は、橋口が31年前に素人としてこの世界に飛び込んだ際に調教師や騎手たちが温かく迎え入れてくれた、というエピソードからも伺える。

この一体感をファンと共有するため、Youtubeで現在も配信されている『モーニング展望。』やレース前の『ジョッキーズトーク』といった企画が生まれた。

これらの番組は、騎手たちの素顔や個性をファンに伝え、親近感を抱かせることを目的としている。それは、各々の勝利だけでなく「勝って喜んでる彼らを見るのが嬉しい」と感じるような、より深いファン心理を育む試みだ。

そしてこの企画は、かつては乗り鞍の少ない騎手に出演料を支払うという、生活を支援する側面も持っていた。

こうした人間味あふれる取り組みこそが、彼の言う競馬の尽きない魅力、すなわち「ネタ」の源泉となっていた。

「競馬はめちゃくちゃネタが多いじゃないですか」と語る橋口は、長い競馬の歴史が持つ物語の力を信じている。英国のエリザベス女王が、自身が所有していたハイクレアの血を引くディープインパクトを気にかけ続けた、という逸話に感銘を受けたと話す。

そうした物語が、遠い世界の出来事を一気に「身近なものにする」力を持つからだ。これは毎レースごとに出走馬の近親の活躍馬を紹介する、という橋口独特のルーティンにも活かされている。

その信念は、「高知競馬の中にある、いろんな物語を出していって、親しんでもらうことで、高知県民じゃなくても、『俺の競馬場だ、私の競馬場だ』ってなるんじゃないか」という願いに繋がっている。

2003年、後に113連敗という記録を残した “未勝利の星” ハルウララの連敗に光を当て、全国的なブームを巻き起こしたのも、この哲学の実践に他ならない。

実況においても、橋口のスタイルは中央競馬の大手メディアのアナウンサーたちとは、一線を画している。客観性を重視し、アメリカのスポーツチャンネル『ESPN』の放送を参考にレースのラップタイムを積極的に盛り込む一方で、馬名の発音には強いこだわりを見せる。

英語やその他の外国語が馬名に含まれている場合は、可能な限り原語に近い響きを追求している という。それは、かつてのラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)の白川次郎アナウンサーが「マチカネタンホイザ」や「ナイスネイチャ」を「マチカネタンホイザー」、「ナイスネイチャー」と発音したように、馬名に込められた意味への敬意の表れなのだと橋口は語る。

そんな橋口のこだわりと多才ぶりは、彼が単なる “声” の主ではない点に表れている。高校時代から吹奏楽部で音楽に親しんでいた彼は、現在、高知競馬場で使用されるファンファーレを含む、ありとあらゆる音楽を自ら制作している。

橋口は「DTMだってよく言われるんですけど、実際は楽器で、手弾きなんです。パソコンは全く使ってなくて」と、その制作秘話を明かす。

シーケンサーとサンプラーを駆使し、全てのパートを自らの手で演奏し、録音を重ねていくのである。レースの始まりを告げる高揚感あふれるファンファーレも、レース前を彩るBGMも、すべて彼の指から生まれている。

橋口のこれまでの歩みは、アナウンサーが一つの競馬場の運命そのものを動かし得ることを証明している。彼の声と音楽、そして物語を紡ぐ力によって、高知競馬は単なる地方の競馬場から、全国のファンにとっての “自分の競馬場” へと生まれ変わったのだ。

「他の競馬ももちろん見るんだけど、本拠地として『高知が好き』って方がもっと増えたら、それが1番嬉しいですね」