ロンドン南部、イーストクロイドン駅の6番ホーム。プラットホームの縁から、1羽のハクセキレイが金属レールにひらりと舞い降りた。

レインコートのジッパーをしっかり閉め、濡れた風に背を向ける30人ほどの子どもたちが、リュックにぶら下げたおもちゃを揺らしながら、小さな鳥を見つけて歓声を上げた。長い尾を上下に揺らし、また飛び去っていくその鳥に夢中だった。もしかしたら、この子たちもエプソム競馬場に向かうのだろうか?

10時10分発、イーストグリンステッド行きの列車が到着する。今度は鳩に目を奪われた子どもたちが、減速中の電車の前を飛んでいくその鳥に向かって「バイバイ!」と手を振っていた。引率の先生に整列させられ車両へと乗り込んでいく。ダービー観戦ではなくどこか別の場所へ向かうようだ。

そのすぐ後、英ダービー開催日に合わせて運行される『タッテナムコーナー行き』が滑り込んできた。乗り込むのはわずかな乗客。平均年齢は40代後半といったところか。紺のスーツにレインコート姿の30代の男性2人が、競馬の話に花を咲かせていた。片方が、もう一方に見習い騎手の減量制度について説明している。

列車が終点に着いたのは、出発から45分後のこと。8両編成の各車両からは、それぞれ7人、9人、多くて十数人がダービー観戦へと降りていく。改札口の外で待ち構えていたいわゆる『ダフ屋』たちにとっては、今日の商売は厳しそうだった。かつて数万人がエプソムダウンズに押し寄せた往年の賑わいは、すでに遠い昔の記憶となっていた。

スタート前の波乱

それでも、ダービーデーは特別な日だ。コース脇の『ザ・ヒル』と呼ばれる芝の斜面では、今年も移動遊園地が開かれており、大音量で音楽が流れていた。1981年のアリーナ・ロックバンド、ジャーニーの名曲『Don’t Stop Believin’』が重低音の効いたスピーカーから、吹きつける風に乗って鳴り響き、低く垂れ込める雲に抗うように空へと舞い上がっていた。

だが、その音楽と同様、希望も次第に吹き飛ばされていく。降雨予報は、観客数にも影響を与えることが懸念されており、エプソム競馬場の関係者を悩ませていた。実際に発表された入場者数は22,312人。G1レースとしては寂しい数字である。

そして、気を揉んでいたのはゴドルフィン陣営も同じだった。

午後1時52分、この青い勝負服の陣営が希望を失う瞬間が訪れた。雨は時折ぱらつく程度だったが、一つの公式発表が場内に流れる。

「ルーリングコート、馬場状態を理由に出走取消」

馬場は良馬場(ところにより稍重)とされていたが、悪化が見込まれていた。場内の空気はさらに沈滞ムードに。国歌を歌うために呼ばれた少年合唱団の歌声も、その空気を変えるには至らなかった。王族の姿もなく、祝祭の雰囲気は希薄だった。

ゴドルフィンの英2000ギニー勝ち馬が姿を消したことは、英国最大のレースにとって大きな打撃である。しかも、その会費理由は、ダービーの理念からすれば腑に落ちないものだった。そもそもこのレースは、馬場状態にかかわらず、馬のタフさや走りのバランス、スピード、スタミナといった、種牡馬としての資質を試す場として位置づけられてきたはずだ。

だが、そんな重苦しい空気も、ウェイン・ローダン騎手には関係なかった。ゴドルフィンを擁護するならば、仮にルーリングコートが出走していたとしても、逃げ粘るランボーンをかわして勝ち切る姿は想像しづらい。もし本当に勝っていたとすれば、それは『規格外』の逸材だったということだ。

だが、その『もし』をもう知る術はもうない。

ローダンの “選択”

43歳のローダンは長年、オブライエン厩舎の残された別の一頭を託される『サブ』の立場だった。メインは長年の主戦ジョッキー、ライアン・ムーア騎手だ。

それでも時には、そんな彼にこそ勝機が巡ってくることもある。前日のG1・英オークスでは、ムーアが選んだミニーホークが、ローダンのワールを僅差で下していた。しかし、この日はローダンの番だった。

今回のダービーで、ムーアが選んだのは1番人気のドラクロワ。オブライエン調教師も「ライアンにとっても非常に難しい選択でした」と語ったが、ローダンは不満を漏らすことはなかった。

厩舎内での評価は3番手だったランボーンではあったが、彼は最初からその馬に乗りたかったのだ。ファンの支持を集めていたのは2番人気のザライオンインウィンターだったが、ローダンの選択は別だった。

「ウェイン(ローダン)が乗りたがっていたのは2頭、牝馬のワールと、牡馬のランボーンでした。それは本人は言わないだろうけど、私は分かっていました」とオブライエン調教師は語る。

「みんなダービーでは他の2頭に注目していて、ランボーンは3番手か4番手、あるいは5番手評価だったかもしれません。我々のチーム内では、ライアンがどの馬に乗るかと同じくらい、ウェインがどの馬を選ぶかも重要でした。夕方に馬房を見回っていると、スタッフたちが何が起きているか教えてくれるんですよ。だから、彼が乗りたい馬は知っていたし、だからこそ配置もやりやすかったです」

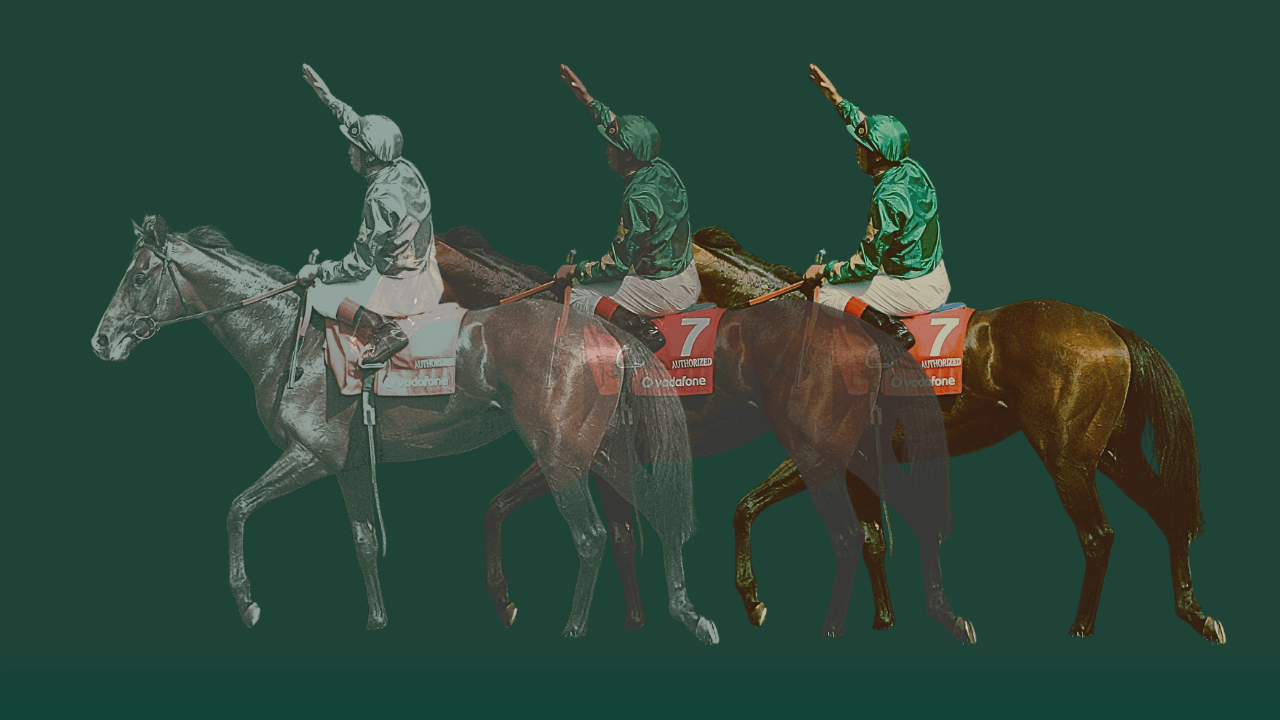

これでオブライエン調教師は英ダービー11勝目。前日の英オークスと合わせて、G1・英ダービーとG1・英オークスを共に11勝ずつという前人未踏の記録となった。バリードイルとクールモア陣営にとって、エプソムでの6月初旬は今なお競馬の頂点である。

その姿勢は20世紀初頭の華やかなエドワード朝時代、すなわち、いまも勝ち馬の輪の周囲で定番であり続けるシルクハットとモーニング姿がそれほど時代遅れでもなかった時代から何一つ変わっていない。

「バリードイル調教場ではすべての調教が左回りで行われています……だからうちの馬たちはみな、タッテナムコーナーの練習を行っているんです」と、オブライエン調教師は熱心に語る。ティペラリーの田園地帯に、伝説の名伯楽ヴィンセント・オブライエンがかつて築いた『エプソムのレプリカ』。その遺産は、いまも厩舎内で生きている。

「ダービーは究極の試練。このエプソムのコースも、それゆえにあの形でなければならないんです」と続けるその声には、競馬界で最も権威あるダービーへの熱い思いがにじんでいた。

「2歳の12月からすべて左回り。短距離馬でさえそうなんです。すべては『究極の試練』に備えるためなんですよ」

一般の英国民の間では、あるいは競馬界のマーケティング担当者の中でも、ダービーの地位はかつてに比べて相対的に低下しているかもしれない。知名度回復のための施策も、確かに必要だ。だが、ひとたびゲートが開かれれば、馬と騎手が紡ぎ出すドラマは、ダービーという伝統の名にふさわしい輝きを今もなお放っていた。

決意の逃げ

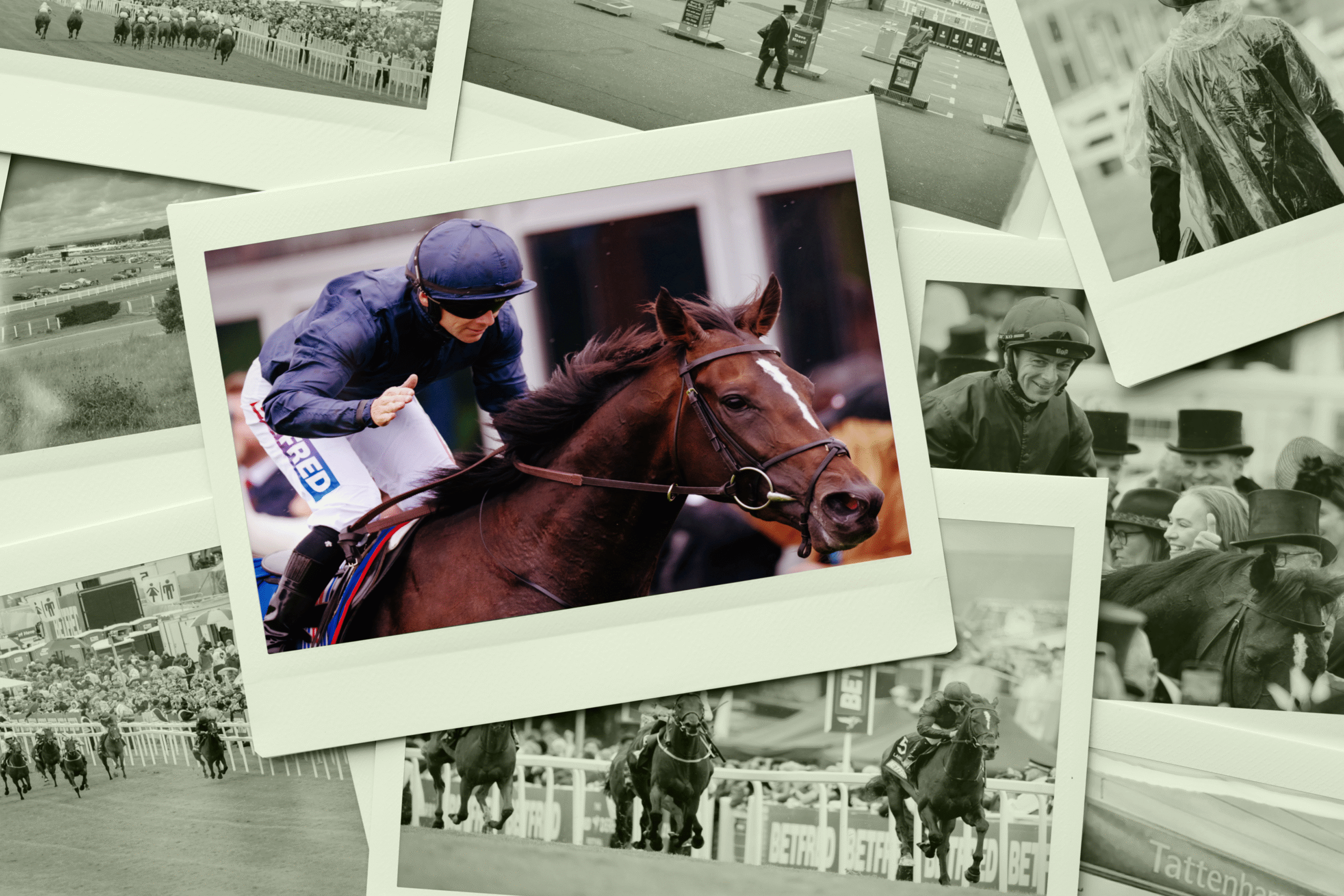

迷いはなかった。ローダンはゲートが開くと同時にランボーンをハナに立たせた。前哨戦のG3・チェスターヴァーズを制したこの実力馬は、道中も自らのペースでレースを掌握する。18頭が追いすがるなか、タッテナムコーナーからの急坂を下り、エプソム特有の傾斜がきつい上り直線をグングンと伸びていく。

「3ハロン標識を過ぎたあたりから仕掛けようと決めていました。あそこまで持てば、抜かれるとしても、抜く側に相応の力とスタミナがないと無理ですからね」とローダンは語った。

追い上げてきたのは、チェスターでも2着だったレイジーグリフ。クリストフ・スミヨン騎手の手綱に導かれて懸命に脚を伸ばしたが、単勝50倍の伏兵は今回も2着止まり。ランボーンとの着差は3馬身3/4差だった。

それでも、同馬を所有するミドルハムパークレーシングの会員たちは満面の笑み。チャーリー・ジョンストン調教師も満足気だった。馬主陣はすでに次を見据え、ドイツダービーについて話していたが、ジョンストン調教師の視線はさらに上。

「愛ダービー、もしくはパリ大賞かもしれません」と高らかに語った。

3着に入ったのは、28倍の伏兵だったテネシースタッド。ジョセフ・オブライエン厩舎の一頭で、鞍上はディラン・ブラウン・マクモナグル騎手だった。ジョセフはあのエイダン・オブライエンの息子、自身も父の管理馬で英ダービーを制した経験を持つ元名騎手だ。

忘れられない一日

「ウェイン(ローダン)はジョセフの馬でもブリーダーズカップを勝ってるんですよ」と、父エイダンは会見の場で強調した。チーム全体を称えるその姿勢に、重ねてローダンへの信頼がにじむ。

そのローダンはというと、次々に呼ばれるインタビューの合間にも終始穏やかな笑みと、控えめながらもユーモアを忘れない語り口で応じていた。これまでにもG1制覇の経験はあるが、本人はこの勝利を最高の勝利だと断言した。

「このレースを勝てたことは、格別に特別な意味を持ちます」とローダンは語る。「競馬の世界に入ると、誰もが一度はこのレースに乗りたいと思います。それほどの存在なんです」

その言葉には重みがあった。というのも、ローダンは2023年のG1・愛ダービーで落馬し、脚と肘に複数の骨折を負って8ヶ月の長期離脱を余儀なくされたのだ。

「この世界は厳しいです。仲間も多くが同じような経験をしていますが……運よく、自分は戻ってこられました」と、静かに振り返った。

やがて空が暗くなり、強い雨がエプソムの丘の芝に叩きつけるなか、ローダンはメディア対応から解放され、騎手控室へと戻っていった。次のレースが始まる頃には、もともと少なかった観客もすでに帰路につき始めており、『ザ・ヒル』に並ぶ遊園地のアトラクションは、空席のままむなしく回っていた。

タッテナムコーナー駅へ戻る道すがら、かつてはデッキチェアや日除けテントで埋め尽くされていたスペースも、いまは閑散としていた。見かけるのは、ひとり、またひとりぽつんと残されたブックメーカーたちだった。

1ハロンと2ハロン標識の間、インコース側の持ち場で、ブックメーカーのひとりであるグリン・ジョーンズ氏はコートの襟を立て、雨風に耐えながら身を縮めていた。

「ダービー以外のレースは、どれも100ポンドも賭け金がなかったよ」と彼はぼやいた。「やるだけ無駄って感じだったけど、天気予報どおりだったし、人も来なかった。まあ、ちょっとだけでも儲けが出たのが救いかな」

「でもね……ここ数年で、やっぱりどんどん寂しくなってきてるよ」

グリン・ジョーンズはそう付け加えた。

かつてのように、駅へと続く行列はなかった。そのため、駅前に設置されていた行列整理のための柵も必要なかった。17時12分発のロンドンブリッジ行き。ホームで待つ人々は、2/3ほどの乗車率でゆったりと列車へ乗り込んでいた。びしょ濡れになりながらも、乗客の表情は明るかった。

3歳のジャック少年は、父と母と一緒だった。テーブルの上には、その日の『戦利品』が並んでいた。小さな動物か、恐竜か、そんなおもちゃの入った袋(子供たちは、鳥や動物に自然と興味を持つものだ)、そして小さな勝利の証。

「15ポンド勝ったのよ」と、ジャック少年の母が微笑む。無邪気な少年は、馬が走る姿を見た一日をきらきらと目を輝かせながら語っていた。

ウェイン・ローダン騎手にとって、2025年のダービーは生涯忘れられない一日となった。だが、それは彼だけではない。ジャック少年にとっても、一生に一度かもしれない、忘れられないダービーになった。