1978 年最後一場在跑馬地上演的香港打吡大賽後不久,傳奇澳洲專欄作家及播音員 Jim McGrath 對這場比賽給出不留情面的評價。

Jim McGrath 寫道:「我們都知道香港的賽駒並不值得讚賞。一般而言,儘管努力提升入口賽駒的水準,但這些入口賽駒大多都是別人放棄的廢物。」

關於打吡大賽,Jim McGrath 還寫道:「對於那些於自身國家的經歷過『真正打吡』的外籍騎師及練馬師而言意義並不大」,並將其定性一個「半人工的賽事」,然而他亦預視到這項賽事將會成為一個向世人展示的盛會:「隨著香港賽馬會的努力,我相信這項比賽可成為馬季的一場具吸引力的賽事。」

將近五十年後,Jim McGrath 的想法終於變成現實。這一切源自香港賽馬會於 1978 年沙田馬場開幕後不久的一個決定。

首兩屆於沙田舉行的打吡大賽中,參賽馬數量分別只有八匹和五匹。香港賽馬會當時做出了一個大膽的決定,放棄傳統以三歲馬限定賽事,將打吡改為四歲馬限定賽事。

在此這之前,香港打吡大賽的賽駒通常都由該年抵港的賽駒出戰。

四歲限定的規定變成亞洲的新趨勢。澳門於 1990 年亦建立了四歲賽駒限定的打吡大賽,而新加坡則於 1998 年將打吡大賽限於四歲馬出戰。

有趣的是,這項新規定使佐治摩亞(George Moore)訓練,由何鴻燊(Stanley Ho)擁有的「爆冷」(Viva Pataca)成為現代唯一一匹於 1980 年和 1981 年先後出戰香港打吡大賽。這匹「爆冷」與 2006 年由約翰摩亞訓練的打吡冠軍只是同名而已。

新規定並未立即提升賽事質素,但打吡冠軍如 1983 年的傳奇馬王「同德」和 1991 年周遊列國賽駒「翠河」(River Verdon)則反映著本地賽駒的潛質隨著入口賽駒質素和數量改變而逐步上升。

現在香港打吡大賽的歷屆冠軍星光熠熠:如「爪皇凌雨」、「爆冷」、「雄心威龍」、「威爾頓」、「金鎗六十」、「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」等首屈一指的賽駒,無疑顯示出打吡大賽可作為培養真正寰宇巨星的賽事。

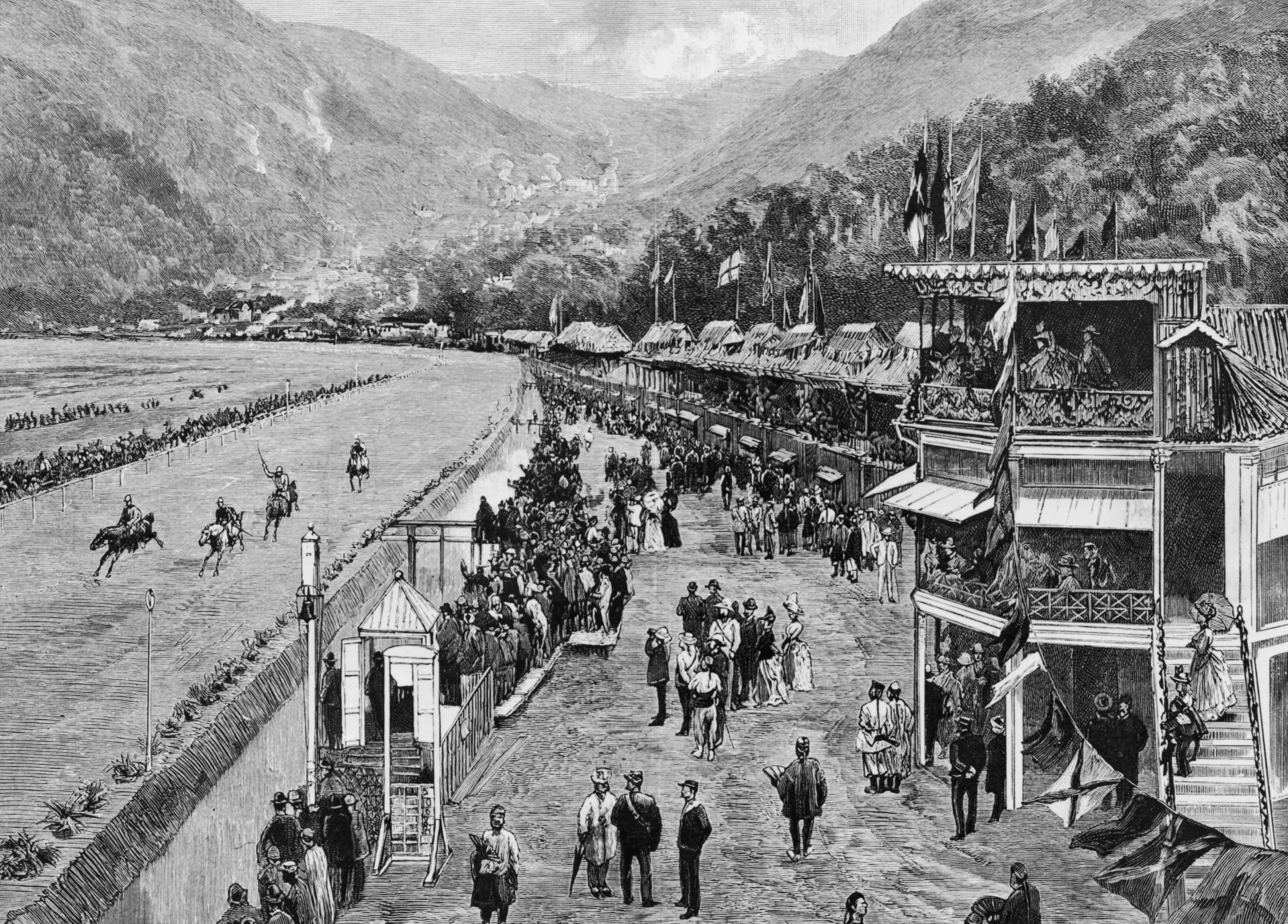

這項賽事於 152 年來不斷發展,由 19 世紀末成為上最重要的體育賽事,到二戰前期間僅限從中國入口的馬匹參賽(另有澳洲入口的馬匹參賽,名為以悉尼郊區命名的 Rooty Hill Derby)。

這項賽事的途程曾於 1600 米至 2000 米路程上演,且賽事舉行時間從一月至五月不等。

在 2020 年代,這項賽事再度演變,由以往由高價入口的自購馬作主導,轉變為以無賽績的自購新馬為主導,於香港成長及崛起後挑大樑的賽事。

香港打吡大賽未來還會再度演變,或許未來會再次由中國培養的馬匹作為主導?

不過有一件事是確定的:打吡大賽已鞏固了其作為香港馬季中最具吸引力賽事的地位。

隨著賽事本身的成功以及如 2022 年冠軍「浪漫勇士」等打吡冠軍的出色表現,毫無疑問,後來成英國賽馬旁述員及持續關注香港賽馬的 Jim McGrath 將會是第一個說香港賽馬現在已經於世界舞台上「值得讚譽」的人 ∎